태어난 고향과 죽을 고향

1년은 365일이고, 열두 달로 나눠진다. 지금은 보통 숫자를 나열해 달 이름을 정하지만, 예전에는 11월을 동짓달이라 했고, 12월을 섣달이라 불렀다. 그래서 한데 묶어 동지섣달이라 하면 ‘한 해 가운데 가장 추운 계절’을 가리켰다. “동지섣달 꽃 본 듯이”란 말도 그때가 그만큼 춥다는 의미가 담겨 있는 것이다.

물론 이런 표현에서 달은 음력이 기준이다. 지금은 11월 중순이지만, 음력으로 따지면 10월이다. 음력으로 11월 동짓달이 오려면 아직도 두 주는 더 기다려야 한다.

위대한 인간의 숙명 ‘구도’

입적시 ‘죽음’의 고향 정해

행복한 삶의 궤적 그리자

우리의 고향은 어디일까?

음력 11월을 동짓달이라 부르는 까닭은 이 달에 밤이 가장 길다는 동지(冬至)가 있기 때문이다. 12월은 섣달이라 부르는데, 이 달에 설날이 있기 때문이라고 하면, “뭔 소리, 음력 1월 1일이 설날 아닌가?” 하고 의아해 할 것이다. 음력 12월을 한 해의 시작으로 삼은 적이 있었는데, 그때의 인식이 그대로 남아 섣달이란 말이 관습적으로 쓰인 것이다.

한 해 가운데 가장 바쁜 달은 언제일까? 사람마다 다르겠지만, 나는 11월이라 말하고 싶다. 이제 겨우 두 주가 지났을 뿐인데, 정말 정신없이 바빴다. 초하루에는 남해에서 2년마다 한 번씩 열리는 ‘화전문화제’에 참여했다. 입장식 때 우리 매구팀이 개회의 문을 여는 시가행진을 행렬의 앞에 서서 벌였다.

이어 10개 읍면이 공설운동장 안에서 가장행렬 경연을 벌여 3등까지 상금을 받는데, 어쩌다 보니 나는 내가 사는 고현면의 가장행렬 시나리오와 연습을 맡게 되었다. 메시지는 좋았는데, 돈을 듬뿍 투자한 다른 면에 밀려 순위권에는 들지 못해 조금 분했다.

2일에는 제10회 김만중문학상 시상식이 있었다. 나는 7년 전에 대상을 받았다 해서 초청을 받아 축사를 했다. 지방 자치단체에서 주는 상을 받자마자 그 지역에 정착해 글을 쓰는 작가가 드물기도 했고, 주최 측의 배려도 있었다. 이 자리에서 나는 내가 대상을 받은 것은 행운이 아니라 ‘운명’이었다는 취지로, 올해 수상자들도 남해를 알리는 일에 앞장서 주기를 부탁했다.

7일에는 남해 향교에서 주관하는 ‘유림(儒林)의 날’ 시가행전에 우리 매구패들이 선도를 맡았다. 다음날에는 남해 팔만대장경 판각성지보존회에서 개최한 심포지엄에 참가해 질의를 했다. 또 10일에는 남해에서 열리는 ‘800리길 사이클 경주대회’ 결선 지점에서 완주한 참가자들을 격려하는 공연을 2시간 넘게 벌였다.

아직도 행사는 많이 남았다. 돌아오는 두 차례 일요일에는 화전매구와 집들이굿놀음의 선진지 견학 여행을 다녀와야 하고, 새로 개장하는 매구 연습장 준공식 공연도 예정되어 있다. 마지막 주에는 고현에서 가장 먼 미조면 항구에서 있을, 수협 건물 완공식에서의 공연이 잡혀 있다. 또 느닷없이 무슨 행사가 잡힐지는 아무도 모른다.

이런 일 가운데 가장 기억에 남는 것은 지난 9일 있었던 수필가 김희자 선생의 수필집 ‘바람의 지문’(수필세계사) 출판 기념회에 참석한 일이다.

김희자 수필가는 남해군 남면 가천에 있는 ‘다랭이마을’ 출신이다. 고등학교 때까지 살다 고향을 떠나 주로 대구에서 활동했는데, 홀로 남은 병모(病母)를 모시고자 작년에 귀향했다. 그리고 그 간 써온 수필들을 모아 책을 냈는데, 이 책에는 귀향해서 쓴 글도 꽤 많이 실려 있다.

김희자 수필가를 처음 대면한 것은 김만중문학상 시상식 뒤풀이 장소에서였다. 전까지 이름은 들었지만 만나기는 처음이었다. 그 날 출판 기념회 초청을 받았고, 나는 즐겁게 가겠다고 약속했다.

마을회관에서 열린 행사에는 남해 안팎에서 활동하는 남해 출신 문인들이 여러 분 참석했다. 내가 존경하는 시조시인 이처기 선생님도 오셨고, 얼마 전에 시인으로 등단해 패기만만한 전 남해군수 정현태 님도 왔다.

이 자리에서 내게 건배사를 하라는 제의가 들어왔는데, 나는 사양했다. 김희자 수필가를 안 지 고작 일 주일이고(시간으로 따지니 200시간도 되지 않았다.), 그녀의 작품을 읽지도 못해 자격이 없다고 판단했다. 그러나 이런 이야기를 해야지 마음먹은 것은 있었다.

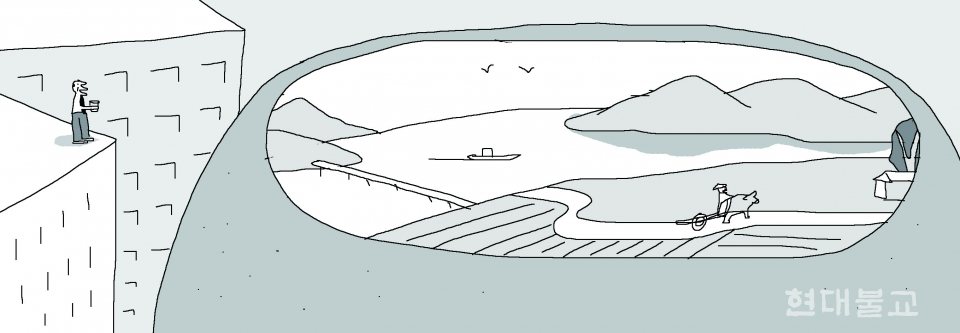

사람에게는 두 개의 고향이 있다. 그 고향이 같으면 비교적 행복한 삶을 산 것이고, 다르면 굴곡이 많은 삶을 살았다고 나는 생각한다. 그 고향은 어딜까? 궁금하시겠지만, 별 거 아니다. ‘태어난 고향’이 있고, ‘죽는 고향’이 있다. 김희자 선생의 미래 삶이 어떨지 알 수 없지만, 두 고향이 같을 가능성도 많다. 그러면 그 사이 삶의 궤적이 어떠했든 행복한 삶이라 말하고 싶다.

그런데 나는 어떨까? 내가 ‘태어난 고향’은 경북 예천군인데, 초등학교를 입학하자마자 바로 떠나 줄곧 서울과 경기도 인근에서만 살았다. 그리고 7년 전에 남해로 내려왔고, 그때 나는 이곳에서 내 삶을 마치기로 결심했다. 그러니 내가 ‘죽을 고향’은 남해가 될 것이다. 40여 년에 걸친 서울 생활은 다 잊고 싶을 만큼 끔찍하다.

‘태어난 고향’에서 죽고 묻히지 못하는 것은 불행한 일이다. 많은 작가들에게 두 고향은 다르다. ‘롤리타’를 써 일약 세계적인 작가가 된 블라디미르 나보코프(1899-1977)는 러시아에서 태어나 유럽과 미국에서 살다 스위스에서 죽었다. 그의 영혼이 조국 러시아로 돌아갔는지는 모르겠지만, 그 역시 전형적인 ‘유목민적인 삶’을 살았다.

나는 김희자 수필가가 축복받은 작가란 말을 전해주고 싶었다.

부처님도 두 개의 고향이 달랐다

돌이켜보니 석가모니 부처님의 두 고향도 다르다. 인도 코살라 왕국 카필라바스투에서 태자의 지위로 태어난 부처님은 고행과 명상 끝에 위대한 각자(覺者)가 되셨고, 45년 동안 포교 여행을 하시다 마가다 왕국 쿠시나가라에서 입적(入寂)하셨다.

물론 부처님의 두 고향이 다르다 해서 불행한 삶을 살았다고 할 수는 없다. 그는 너무나 큰 진리를 깨달았기 때문에 사바세계 중생들에게 이 깨달음을 전파하고자 떠돌아다녔고, 그 역할을 마치자 그곳을 입멸(入滅)의 장소로 택했을 뿐이다. 위대한 인간이 피할 수 없는 숙명 같은 것이 아닐까 나는 생각한다. 여느 사람들, 특히 보잘 것 없는 삶을 살고 있는 나와는 비교할 일도 아니다.(그래도 위안은 된다.)

불가의 구도자(求道者)들은 출가하면서 부모형제와의 인연도 끊어야 하는데, 고향 따위를 염두에 둘 리는 없다. 이 온 누리가 고향이고, 모든 사람들이 부모형제일 것이다. 그들은 궁극적으로 찾고자 하는 것을 찾아 나섰으니. 그런 삶이 고되다 여기지 않았을 터이고, 어디에 누워 죽든 바로 고향이 되었을 것이다.

그래도 타향에서의 죽음은 서글프다. 나는 구도자의 죽음을 생각할 때마다 늘 떠오르는 시가 있다. 구도 여행기 ‘왕오천축국전’을 남긴 혜초(慧超) 스님이 책에서 남긴 작품이다.

고향에서는 등불의 주인을 잃고

객지에서는 보배나무 꺾이었구나.

신령스런 영혼은 어디 갔는가

옥 같은 그 얼굴은 재가 되었다.

생각하면 슬픈 마음 간절하거니

그대 소원 못 이룸이 못내 섧구나.

고향으로 가는 길을 누가 아는가

부질없이 흰 구름만 떠돌아간다. (김달진 번역)

故里燈無主 他方寶樹닫

神靈去何處 玉貌已成灰

憶想哀情切 悲君願不隨

孰知鄕國路 空見白雲歸

<조가(弔歌)>란 제목이 붙은 이 시는 북천축국 나가라다나에서, 고국으로 돌아가려다 갑자기 병을 얻어 죽은 어느 스님을 슬퍼해 지은 작품이다. 향가에도 월명사(月明師)의 <제망매가(祭亡妹歌)>가 있어 애도의 극치를 이루지만, 머나먼 타국에서 구도의 염원을 이루지 못하고 숨을 거둔 이름 없는 승려의, 애달프지만 거룩한 죽음을 이처럼 애상의 마음을 담아 그리기는 쉽지 않아 보인다.

스님들은 입적할 때 <임종게(臨終偈)>라 해서 짧은 글이나 시를 남기는데, 거기서 어떤 스님은 ‘고향으로 돌아간다’고 표현했다. 기쁜 날이니 슬퍼하지 말라는 가르침이 읽혀져 더욱 가슴을 아리게 만든다.

공자는 두 개의 고향이 같았다

떠돌아다닌 것으로 따지면 누구에게도 뒤지지 않을 공자이지만, 그는 태어난 고향에서 죽음을 맞이했다. 중국 산동성 곡부(曲阜)에 가면 탄생지는 물론이고 (진짜일 가능성은 거의 없다고 나는 생각하지만) 무덤 일대는 성역화되어 화려하게 꾸며져 있다.

두 개의 고향이 같았으니 공자의 삶은 편안하고 행복했을까? 그는 살아서 자신의 뜻 가운데 아무 것도 이룬 것이 없었다. 공자가 대사구(大司寇, 지금의 법무부장관)를 지냈다는 이력은 후대의 몽매한 학자들이 꾸며낸 이야기일 뿐이다. 더구나 그는 죽음 직전에 보지 말아야 할 꼴을 많이도 보았다. 제자 안회와 자공, 아들 공리까지 먼저 저승으로 보냈다. 얼마나 많이 울었겠는가?

공자는 몹쓸 병에 걸린 제자 백우(伯牛)와 영결의 문병을 하고 이렇게 탄식했다.

“맙소사! 운명이런가? 이 사람이 이런 병에 걸리다니, 이 사람이 이런 병에 걸리다니!(亡之 命矣夫 斯人也而有斯疾也 斯人也而有斯疾也)”(‘논어’ 옹야편[雍也編])

구도의 원이 이루지 못한 스님을 애도한 심경이나 요절할 운명의 제자를 애통해 하는 마음은 같을 것이다.

공자 자신도 죽기 직전에 제자 자공(子貢)이 오자 이런 술회를 남겼다고 한다.

“천하에 도가 사라진 지 오래되어 나를 알아보는 사람이 없구나. 하나라 사람들은 동쪽 계단 꼭대기에 빈소를 차렸고, 주나라 사람들은 서쪽 계단 위에 빈소를 차렸다. 상나라 사람들은 두 기둥 사이에 빈소를 차렸지. 어젯밤 꿈에 내가 두 기둥 사이에 앉아 있었다. 내 조상이 상(商)나라 사람이니 죽을 때가 된 듯하구나.”

너무나 바쁘게 지나가고 있는 11월이다. 음력 동지가 오려면 한 달도 더 남았다. 빨리 동지 팥죽을 먹었으면 좋겠다. 장자(莊子)는 죽음을 ‘영원한 휴식’이라고 말했다. 언젠가 나뿐만 아니라 우리 모두 그 휴식을 얻겠지만, 이 바쁜 계절에 그 고향에 편하게 묻힐 차비를 잘 할 필요가 있겠다.