아니쉬 카푸어와 나가르주나의 공(空)

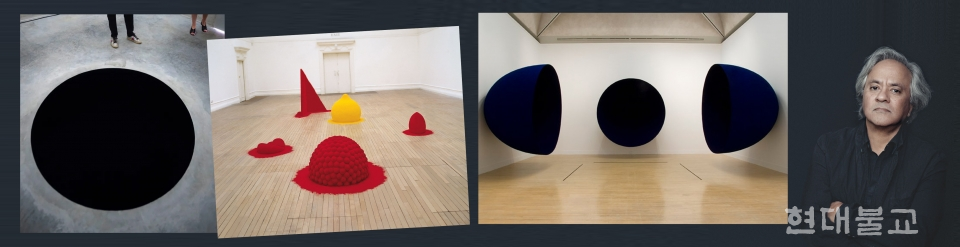

작품 〈고성소(古聖所)에로의 하강 Descent into Limbo〉 앞에 서면 시각적으로, 도상학적인 분석을 시도하는 일은 무의미해진다. 평평하고 견고한 전시실의 바닥에 알 수 없는 둥글고 검은 구멍이 놓여 있을 뿐, 그것 이외에는 아무 것도 없다. 실제 이 작품의 안쪽 깊이는 2.5m라고 하지만 내부는 빛을 거의 반사하지 않는 검은 도료로 칠해져 있어 보는 이들은 그 깊이를 전혀 짐작할 수가 없다. 최근에 포르투갈의 한 전시회에서는 이 작품을 단순히 검은 색을 칠한 원으로 오인한 관람객이 발을 딛다가 그 속으로 빠지는 해프닝이 벌어지기도 했다.

‘암흑’의 조형 질서 미술서 표현

구도에 ‘空’의 개념 적극적 활용

카푸어의 최근 작품에는 이 깊고 어두운 검은 색을 표현하기 위해서 나노 공학의 산물인 반타 블랙(Vantablack)이라는 특수한 도료를 사용한다고 한다. 영국의 한 회사에서 개발된 이 도료는 빛을 거의 반사하지 않는 현존하는 가장 검은 물질로 알려져 있는데, 카푸어는 이에 대해 예술적 용도에 한정된 독점사용권 계약을 맺어 미술계에서 적지 않은 논란을 일으켰다.

카톨릭 교리에 바탕을 둔 ‘고성소 Limbo’는 라틴어 ‘Limbus’에서 유래한 어휘로서 지옥의 언저리, 또는 지옥도 천국도 그 어떤 곳으로, 원죄를 지닌 자가 죄사함을 받지 못하였을 때 가는 곳을 의미한다. 고성소에로의 하강이라는 모티프는 중세 후기부터 르네상스 시대의 미술에 이르기까지 다양한 작품에서 찾아볼 수 있는데, 카푸어는 독특한 자기만의 조형 언어로 이 주제를 재해석하여 설치 작품으로 만들었다.

“형태가 단순하다고 그 안에 담긴 의미까지 단순한 것은 아니다. 단순한 것일수록 다양한 의미를 만들어낸다”고 카푸어는 말했다. 이 암흑, 비어 있음, 무(無) 또는 공(空)은 사물의 존재 양상이 단순함의 극한으로 수렴할 때, 비로소 그 자신의 본질을 열어 보이는 아이러니이며 역설적인 오브제이다. “무한한 공간의 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다”는 파스칼의 말처럼 이 절대적인 암흑, 가늠할 수 없는 깊이는 보는 이로 하여금 숭고의 정서를 불러 일으킨다.

카푸어 자신은 이러한 작품을 통해서 무엇을 말하려고 했던 것일까? 그는 “내가 유명해지기 전에는 나 자신의 작품을 설명하려고 무척 애썼지만, 유명해지고 난 다음부터는 내가 아닌 비평가들이 내 작품을 오히려 더 잘 설명해 주고 있다”며 해학적인 언급을 남겼다. 물론 작가의 손을 떠난 작품이 관객과의 상호작용을 통해 고유한 미적 체험을 불러 일으키기도 하지만, 작가의 원래 제작 의도에 대한 궁금증 역시 자연스러운 질문이다.

아니쉬 카푸어(Anish Kapoor, 1954~)는 인도 뭄바이에서 유대계 이주민인 어머니와 인도 펀잡 지역 출신 힌두인 아버지 사이에서 태어났다. 영국의 근대적 교육체계를 모방하여 인도의 발전을 도모했던 둔 스쿨(Doon School)에서 17세까지 교육을 받던 그는 1971년 그의 두 형제 중 한 사람과 이스라엘로 떠나 키부츠에서 생활했다. 당초 전기전자공학을 공부했지만, 수학에 흥미가 없음을 깨닫고 6개월 만에 그만 둔 그는 이내 예술가가 되기로 결심한다. 1973년 영국으로 떠나 런던의 혼지 예술 대학 (Hornsey College of Art)과 첼시 미술 디자인 학교(Chelsea School of Art and Design)에서 수학하게 되는데, 여기서 그는 자신의 롤 모델인 폴 니구(Paul Neagu)를 만나면서 비로소 자신이 하고자 하는 일의 의미를 발견하게 된다.

카푸어는 작품 활동 초기에는 주로 화강석, 석회석과 같은 암석, 그리고 안료 분말 등 다양한 소재를 활용하여 작품을 제작하였다. 그에게 작가로서의 명성을 가져다 준 최초의 작업은 〈1000개의 이름들〉이라는 연작 시리즈이다.

안료 분말을 고형화시켜 일정한 형상을 만들고 이들을 바닥 또는 벽면에 설치한 이 작품들은 소재가 지난 강렬한 원색, 그리고 추상성과 구체성의 적절한 대비와 조화를 이룬 독특한 조형적 질서로 보는 이들에게 깊은 인상을 준다. 이 오브제들 중 일부는 예리하고 기하학적인 삼각뿔 형태를 갖추고 있기도 하고, 또 일부는 우리가 보는 산과 같은 구체적 자연물을 연상시키기도 한다. 또 무엇이라고 설명하기 어려운 추상적이고 곡선적인 형태를 지닌 오브제들도 함께 배치되어 있다. 어떤 것들은 마치 불두(佛頭)의 형상, 부도탑 또는 만개하기 직전의 연꽃 봉오리처럼 보이기도 하는데, 이는 불교 미술에 익숙한 우리들에게는 사찰 내부의 장식이나 사리탑 또는 동남아, 인도 등지에서 흔히 볼 수 있는 종교적 조형물을 연상케 하기도 한다.

비록, 카푸어 자신은 인도 출생이라는 것이 자신의 예술 세계에 영향을 주지도 않았고, 굳이 작품에서 의도적으로 인도와 관련된 상념을 표현하고 싶지 않다고 이야기하지만, 그의 작품세계는 미니멀리즘과 추상주의로 대표되는 현대 미술의 모더니티 뿐만 아니라 그리스도교적인 모티프를 차용한다. 그러나 조형적으로, 작가의 내면을 지배하는 암시적 사상의 한 켠은 분명 힌두 문화의 영향을 은연 중에 드러내 보이는 것 또한 사실이다. 그의 작업들 전반에는 작가가 태생적으로 체험한 성장기 경험의 편린이 엿보인다. 카푸어의 작품세계는 인도와 이스라엘의 경험 및 작품활동을 하며 보낸 서구사회의 경험이 자연스럽게 융화된 하이브리드적 특성을 드러내고 있다.

“이 안료 작품들을 만들 때, 내 머리에는 이 모든 개개의 것들이 서로에게서 나와서 형성된 것이라는 생각이 떠올랐다. 그래서 나는 여기에 포괄적인 이름, 즉 1000이라는 숫자가 무한을 뜻하는 상징적인 숫자라는 의미에서 ‘1000개의 이름들’이라는 제목을 붙여 주기로 결정했다.”

힌두교와 불교의 사상에서 만물은 제각기 따로 존재하는 것이 아니라 말한다. 영겁을 두고 탄생과 사멸을 거듭하는 모든 것들, 1000개의 이름을 가진 삼라만상의 모든 존재는 서로 의존하며, 개개 사물의 존재는 전체를 이루는 일부로서 생멸하는 것이다.

이 작품에 대한 카푸어의 설명은 “이것이 있으므로 저것이 있고, 이것이 생기므로 저것이 생긴다. 이것이 없으면 저것도 없고, 이것이 사라지면 저것도 사라진다”는 부처의 말씀을 연상케 한다.

소재의 측면에서 특이한 점은 저 덩어리 자체가 전부 안료로 만들어져 있다는 점이다. 대개 예술가는 감상자를 위한 시각 이미지를 제작할 때, 우선 형태를 만들고 그 형태 위에 색을 입힌 표면을 보여주는 것이 일반적인 작업과정이다. 그러나 카푸어의 〈1000개의 이름들〉시리즈는 색 그 자체가 곧 덩어리이며, 덩어리가 곧 색 그 자체인 기묘한 통합성을 보여 준다. 여기에서는 안료가 곧 색이며, 색 그 자체가 형상을 갖춘 오브제가 되어 질료와 형상의 경계가 모호해지는 추상성의 극한으로 치닫는다.

서구적 논리 체계는 배중률에 근거한다. 즉 “A가 아닌 것은 A와 다르다”는 것이다. 동전의 앞면과 뒷면은 서로 다르기 때문에 같지 않고, 안과 밖 역시 다만 서로 다른 것일 뿐 일치할 수는 없다. 그러나 인도와 동양의 노장사상이나 힌두와 불교 철학에서는 만물을 합일된 존재로 여긴다. 안과 밖은 불가분의 것이며, 앞과 뒤 또한 따로 존재할 수 없다.

전시공간 바닥 위에 놓여진 오묘한 빛을 내뿜는 강렬한 원색의 안료 덩어리들은 그 자체가 개별적 대상으로 제시되나, 본질적으로는 무한한 전체의 일부이다. 카푸어에게 이 오브제들은 비록 전시공간 바닥의 표면으로 인해 한정되나, 부분적으로 표면 아래 잠겨 들어 무한한 깊이를 가진 것으로 상징된다. 마치 바다에 잠긴 거대한 빙산처럼, 혹은 망망한 대양 위로 머리를 내밀고 있는 숱한 작은 섬들처럼 우리가 눈으로 보는 것은 더욱 거대한 전체의 조그만 일부에 지나지 않는다.

이후 카푸어의 작품 세계는 좀더 다른 양상으로 변모하는데, 앞서 언급했던 〈고성소에로의 하강〉이 바로 이 시기의 작품이다. 마치 “주행성에서 야행성에로의 전이”와도 같다고 한 평론가의 표현대로, 그 이전 작품들에 비해 이 시기의 카푸어의 작품들에서 눈부시게 밝은 원색은 깊이를 알 수 없는 흑암의 어둠으로, 단단한 형상의 조형물들은 단지 아무 것도 없는 텅 빈 공간으로 소멸된다.

흔히 조형예술에서 조각 작품은 텅 비어 열린 공간을 점유하는 견고하고 닫힌 대상으로 인지된다. 예를 들어, 고대 〈빌렌도르프의 베누스〉부터 현대 작가들의 많은 작품들에 이르기까지 소조나 조각에 있어서는 ‘무’의 공간에 ‘유’를 세우는 것이 기본적 패러다임이었다. 그러나 카푸어는 빽빽하고 치밀하며 밝게 빛나는 피상적 현존의 질료 그 자체보다는, 그 틈새에서 빚어지는 어둡고 공허하고 무한한 깊이를 가진 빈 공간에 주목하도록 관객들을 이끈다.

특별히 카푸어의 공(空, Void) 시리즈는 가장 명료하게 자신의 예술 정신을 보여주는 작품들이다. 짙은 파란색으로 칠해진 세 개의 오목한 반구 형태가 세 벽면에 설치되어 있는 작품 〈무제〉(Untitled)를 설명하면서 그는 “공(空)은 아무 것도 없이 비어 있는 것이 아니라 어둠, 우리 모두의 내면에 있는 그 어둠으로 가득 차 있다”고 이야기한다.

인간은 어둠에 대해서 본능적인 두려움의 감정을 느끼게 되지만, 한편으로는 삶의 피로에 지친 인간은 또한 그러한 어둠 속에서 평화로운 안식을 찾는다. 마치 아기를 품고 있는 어머니의 태 속처럼, 어둠은 역설적으로 고뇌에 지친 인간의 영혼에게 주어지는 고요한 피난처이기도 하며, 만물에 생명을 부여하는 신비한 공간이기도 하다.

만일 어둠에 닿아있지 않은 등불이

어둠을 물리친다면

여기 있는 등불이

세상의 모든 어둠을 물리칠 수 있을 것이다.

만일 등불이 그 자체와

다른 것을 비춘다고 한다면

어둠도 또한 그 자체와

다른 것을 어둡게 할 것이다.

나가르주나(Nagarjuna, 龍樹)의 〈중론〉

어둠이 없이는 빛도 있을 수 없는데 어찌 등불이 자기를 비추고 남을 비춘다고 하겠는가? 어둠이 있으므로 빛이 있고 빛이 있으므로 어둠이 있는 것이지, 어둠과 독립적으로 자존하는 빛의 세계는 없다. 〈중론〉 전체를 관통하는 명제인 “무자성이므로 공하다(無自性故空)”는 모든 사물에는 그것을 그것이게 하는 고유한 본성이나 실체성이 없음, 즉 사물의 공성을 이른다. 대승불교의 철학적 기틀을 구축하였다고 평가받는 나가르주나는 공사상과 연기론을 중심으로 비실체론적 세계관을 설파한다. 나가르주나는 어떤 존재도 인연으로 생겨나지 않는 것은 없으며, 어떠한 존재도 공하지 않은 것이 없다. 일체는 공함으로 평등하며 이 공함을 여실히 보아야 한다고 전한다.

진리의 깨달음을 전하기 위해서는 수많은 말보다는 꽃을 드는 하나의 몸짓으로 충분한 것처럼, 카푸어는 작품에 많은 이야기를 담아 내려 하지 않는다. 작품이 단순할수록 그것이 전하는 의미는 더 깊어지고, 단순함이 극에 도달한 지점에서 공(空)을 만난다. 카푸어의 작품은 보는 이로 하여금 자신이 존재와 비 존재의 경계선에 서 있음을 자각하도록 이끈다.