시·소설 쓰는 건 나의 三世를 갖추기 위해

세월 간다고 성장하고 깨달음 얻지 못한다

항상 절차탁마해야 한 꺼풀 변화할 수 있어

새 달력의 첫 장을 열었다. 불기 2561년, 서기 2017년이다. 하루하루, 한 해 한 해가 더해지면 모든 것이 성장한다. 그렇지만 세월이 간다고 모든 것이 다 성장하고, 새해를 맞이했다고 무조건 새 깨달음을 얻는 것은 아니다. 절차탁마 하듯이 살아야 성장하고 새 깨달음을 얻을 수 있다.

성장한다는 것은 일차적으로 육체적인 성장을 말하고, 고차원적으로는 우리 눈앞을 가리는 어둠을 한 꺼풀 한 꺼풀 걷어내는 것이다. 그 어둠은 탐욕일 수도 있고, 교만일 수도 있고, 답답한 고정관념일 수도 있다.

한 종교학자는 기독교의 성경 “회개하라. 천국이 가까웠다”는 말에서 ‘회개하라’를 ‘고정관념을 버려라’로 바꾸어야 한다고 말했다. 그것은 선불교적인 해석하고 비슷하다. 고정관념을 버리면 새 세계가 열리는 것이다.

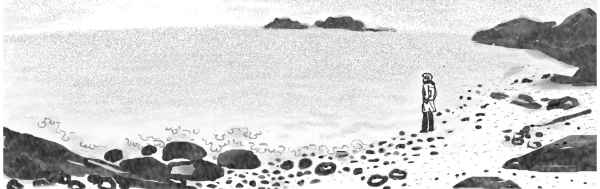

나는 토굴 앞 바다의 모래밭과 조약돌밭에서 절차탁마를 읽는다.

“나는 이끼 낄 새가 없는 그의 그윽하면서도 강단진 삶을 압니다/ 썰물이 지고 있을 때에 여닫이바다의 물새알처럼 알락달락한 조약돌밭에 가면/ 침묵한 채 사유하는 물안개 같은 그의 숨결소리를 들을 수 있습니다/ 밀물이 지고 있을 때에 거기에 가면 절차탁마하며 찰브락찰브락 속살거리는/ 금강석처럼 반짝거리는 시어들을 만지작거릴 수 있습니다 그는/ 천고의 시간에다가 빛과 바람과 소금과 신명을 섞으며 새가 되어 비상하는 꿈을 꿉니다/ 세상의 그 어느 것인들, 다닥다닥 한 데 어우러져 안으로/ 안으로만 모아지는 창세기의 빛 같은 내밀한 고독을 반추하고 사랑하면서/ 자기의 시공을 꿋꿋하게 지키지 않는 것이 있겠습니까.”

이것은 나의 시 ‘조약돌’ 전문이다. 시라는 것은 고정관념 벗어나기이고 영혼이 새로이 거듭나고 깨어나는 기록인 것이다. 초의 스님의 삶을 읽어보면 나날이 깨어나는 모습을 읽을 수 있다.

초의 스님의 시에 이런 구절이 있다. “눈앞을 가리는 꽃나무를 쳐내니 먼데 산이 보이네.”

이것은 무릎을 치게 하는 선시(禪詩)의 한 대목이다. ‘꽃나무’는 우리들의 의식을 흐리게 하는 환혹의 세계이고, ‘먼데 산’은 진리이다. ‘꽃나무를 쳐낸다’는 것은 탐욕과 환혹과 오만의 세계가 그치게 한다(止)는 것이고 ‘먼데 산이 보인다’는 것은 개안 혹은 각성(觀)의 경계이다. 위의 시는 참선의 지관을 표현하고 있는 것이다. 그것은 초지보살의 경지에 이른다는 것이다.

초지보살의 경계는 우주적인 소통을 한다는 것이다. 그것은 자연친화적인 삶으로부터 시작된다.

도를 닦듯이 사는 자는 뜰 앞의 철쭉나무나 동백나무나 감나무나 강아지풀이나 환산덩굴 속으로 들어갈 줄 알아야 하고, 그것들을 내 속에 끌어들여 담아놓기도 해야 한다. 나라는 존재는 어디론가 가고 없고 문득 감나무 한 그루로 서서 하늘의 태양과 달과 별을 바라보고, 바다를 내려다보아야 한다. 나는 어디로 가고 없고 한 마리 갈매기로 바다 위를 선회해야 한다. 나는 어디로 가고 없고 한 무더기 파도가 되어 출렁거리고 철썩거려야 하는 것이다.

바다로 나간다. 바다 앞에 서면 먼 바다에서 달려온 파도를 만나게 된다. 파도를 보면 늘 이 생각을 한다. 바다를 현상적으로 보면 파도만 보이지만 본질을 보면 물이 보인다.

한 늙은이가 바닷가의 가는 모래밭에 섬세하고 정교하게 만다라를 그리고 있다. 지나가던 자가 다가가서 지켜본다. 만다라를 완성시킨 늙은이는 몸을 일으키고 한동안 그것을 내려다보다가 자기 발바닥으로 북북 지우고 뭉갠다. 지켜보던 자가 왜 그러느냐고, 아깝지 않느냐고 항의하듯 말했지만 늙은이는 말없이 가버린다. 지나가던 자는 그 만다라를 머리에 떠올리며 그 자리에 서 있다. 오래지 않아 밀물이 밀려들었고, 파도가 만다라를 북북 뭉개버린 늙은이의 발자국들을 지우고 있다.

바다는 죽음 없는 신의 얼굴, 영원한 시간의 몸짓이다. 죽음 있는 내가 죽음 없는 바다를 보듬고 살면서 시를 쓰고 소설을 쓴다. 그것은 나 나름의 만다라를 그리는 것이다.

무한한 시간의 모래 위에 유한한 시간인 내가 만다라를 그리는 것은 무엇일까. 밀물이 밀려오면 지워질 그 만다라는 시간에 먹히지 않고 시간을 먹고 싶은 나의 탐욕일지도 모른다.

나에게는 시간이 있는가. 시간이란 무엇인가. 과거 현재 미래가 완벽하게 갖추어진 것이 시간이다. 시간은 신의 또 다른 이름이다. 시간은 과거·현재·미래가 완벽하게 갖추어지지 않은 것을 파괴하는 신인 것이다.

내가 시를 쓰고 소설을 쓴다는 것은 무엇인가. 나의 과거·현재·미래를 갖추려는 것이다. 나에게 과거와 현재만 있고 미래가 없다면 나는 오래지 않아 시간에게 파괴될 터이다. 나는 시간에게 파괴되지 않으려고 몸부림치며 글을 쓰는 것이다.

나는 늘 나에게 말한다. ‘나에게는 아직 시간이 있다.’

T.S 엘리엇은 시 <J.S 푸르프록의 연가>에서 이렇게 노래했다.

“유리창에 등을 비비대며/ 거리를 미끄러져가는 노란 안개에도/ 확실히 시간은 있을 것이다/ 앞으로 만날 얼굴들을 대하기 위하여 한 얼굴을 꾸미는 데에도/ 시간은 있으리라, 시간은 있으리라/ 살해와 창조에도 시간은 있으리라.”

나도 엘리엇을 따라 노래한다. “나에게는 아직 시간이 있다.”

“밭둑 논둑의 잡초제거를 위해 제초제를 즐겨 사용하다가/ 혈액암으로 죽은 이웃집 노인을 조문하고 난 오후,/ 운동복을 입고 바닷가로 속보운동을 나가면서 중얼거린다,/ 나에게는 아직 시간이 있다,// 후배들과의 송년회를 위하여 올라탄 광주행 버스 안에서/ 초혼된 짝사랑 원혼들의 넋처럼 첫눈 소담스럽게 덮어 쓴/ 소나무 숲을 내다보면서 중얼거린다,/ 나에게는 아직 시간이 있다,// 북풍한설에 우는 풍경소리를 들으면서/ 하나 둘 셋 넷 하며 보건체조를 하고,/ 저녁밥을 먹으러 엇차엇차 달려가면서 중얼거린다,/ 나에게는 아직 시간이 있다,// 버스를 타고 읍내에 나가 은행 자동지급기에서/ 가난한 통장에 들어온 원고료와 인세 몇 푼을 확인하고, 병원에서/ 부정맥 약, 천식 약, 거담 감기약, 항 알레르기 약,// 전립선 비대증 약의 처방전을 끊고, 약국에서/ 약 나오기를 기다리면서 중얼거린다,/ 나에게는 아직 시간이 있다.”

나는 늙바탕에 들어 있다. 바람 부는 날 빨랫줄의 집게에 집힌 흰 손수건처럼 펄럭펄럭 너울너울 춤추며 살아갈 (마음 가는 대로 살지만 법도에 어그러짐 없는 七十而 從心所欲 不踰矩) 자유를 얻은 이튿날, 내 생의 이면지에 붓글씨로 ‘이별 연습하는 시간’이라 쓴 바 있다. 세상의 굽이굽이를 더듬어보고 쓸어보고 주물러보고 속살을 응시하고 다가가서 냄새 맡아보고 안아보고 밟아보고 입 맞추고 핥고 빨아보는 이별 연습이다. 나는 수평선 너머로 너는 지평선 저쪽으로 훨훨 가뭇없이 사라져가야 하는 영영 이별 연습이다.

80세를 눈앞에 둔 나는 문득 우울증에 빠져들곤 한다. 노인 우울증은 영혼과 육체의 폐경으로 인한 정서불안과 절대고독일 터인데, 그것을 나는 여신 사랑하기와 시와 소설 사랑하기로 극복하고 해소하곤 한다. 오래 살고 싶었던 것도 탐욕일 수 있다. 나에게는 그 탐욕이 가장 큰 어둠일지도 모른다.

아, 새해에는 한 꺼풀 더 어둠을 벗어 던져야 한다. 해탈이다.