‘三唐詩人’ 중 문학적 역량 가장 뛰어나

어렸을 때부터 책 섭렵

시에 대한 탁마 열의 커

성불암·불일암 유람하며

오랫동안 승려들과 교유

잠시 한이학관(漢吏學官)을 지냈던 인연도 어린 시절부터 세상의 모든 책을 섭렵해 글에 능했기에 가능한 일이었다. 하지만 얼마 되지 않아 벼슬을 버리고 이리저리 떠돌아 다녔다. 한때 뜻이 맞는 고죽 최경창(孤竹 崔慶昌, 1539~1583)과 옥봉 백광훈(玉峰 白光勳, 1537~1582) 등과 시사(詩社)를 결성, 서로의 의지를 공유하며 흡족한 시절을 보냈으며, 사찰을 유람하며 승려와 깊이 교유하기도 하였다. 하지만 그의 삶에 여유와 깊이를 확장한 것은 그가 읊조린 시를 통해서였다.

그렇다면 세상을 울렸던 그의 글재주는 어떻게 생성된 것일까. 그 여정을 따라가 보면 고려의 문사 이첨(李詹, 1345~1405)의 후손이었다는 점이 그가 문재를 갖게 된 태생적 바탕일 것이다. 아울러 정사룡(鄭士龍, 1491~1570)에게 나아가 두보(杜甫, 712~770)를 배우고 박순(朴淳, 1523~1589)의 문하에서 학문을 연마했던 학연(學緣)이나 당대(唐代)의 두보뿐 아니라 〈문선(文選)〉을 중시하여 당풍(唐風)과 유사한 시작(詩作)을 탁마하고 중당시기의 대표적인 시인 유장경(劉長卿, 725~786)이나 위응물(韋應物, 737~792)의 시풍에도 관심을 두었다는 점도 주목할 만하다.

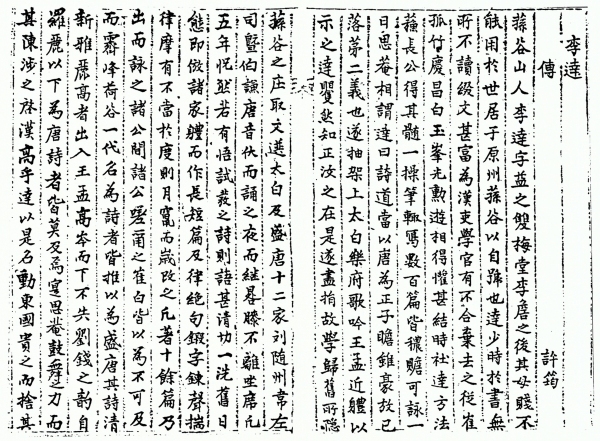

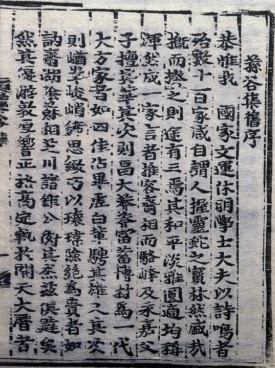

한편 그가 시에 출중했던 내력을 그의 제자 허균(許筠, 1569~1618)이 〈국조인물고〉 ‘이달전(李達傳)’에서 “바야흐로 소식을 본받아 그 정수(精髓)를 터득해 한번 붓을 잡으면 문득 수백 편을 썼는데, 모두 내용이 풍부하여 읊을 만하였다. 하루는 상공(相公) 사암(思菴) 박순(朴淳)이 이달에게 말하기를, ‘시도(詩道)는 마땅히 당(唐)나라 시대를 정통으로 본받아야 한다. 소자첨(蘇子瞻)이 비록 호방(豪放)하다고 하나 이미 낙제(落第)한 둘째이다’고 하면서 마침내 서가(書架)에서 이태백(李太白)의 〈악부가음(樂府歌吟)〉과 왕유(王維), 맹호연(孟浩然)의 근체시(近體詩)를 뽑아내어 보이자, 이달은 깜짝 놀라 정법(正法)이 여기에 있음을 깨닫고는 마침내 이전에 배운 것을 모두 버리고 전에 은거했던 손곡의 별장으로 돌아왔다”고 하였다.

이를 통해 시에 대한 탁마의 열의가 얼마나 뜨거웠는지를 알 수 있다. 또 허균은 “제봉(霽峰) 고경명(高敬命)과 하곡(荷谷) 허봉(許)은 일대(一代)에 시를 잘 짓는다는 명성이 있는 자인데, 모두 추장(推獎)하기를, “성당(盛唐)의 시처럼 청신(淸新) 아려(雅麗)하여 아주 잘된 것은 왕유(王維), 맹호연(孟浩然), 고적(高適), 잠삼(岑參)을 넘나들며 잘못된 것도 유우석(劉禹錫)이나 전기(錢起)의 시보다 못하지 않으며, 신라(新羅)와 고려(高麗)로부터 그 이후 당시(唐詩)를 한 자들도 모두 따르지 못할 것이다”고 하였다. 따라서 후일 그가 ‘삼당시인(三唐詩人)’ 중에 문학적 역량이 가장 뛰어났다는 세간의 평가를 받은 것은 당연한 결과라 여겨진다.

앞서 언급한 바와 같이 그는 비교적 많은 승려들과 교유하며 승려들의 시축에 시를 썼고 승려들과 화운한 시도 여러 수를 남겼는데 이는 그의 삶에 일단을 드러낸 단서이다. 그의 문집 〈손곡집(蓀谷集)〉에 의하면 죽두암(竹頭菴), 성불암(成佛庵), 불일암(佛日菴) 등을 유람했고 도천사(道泉寺)의 명월료(明月寮)에서 머물었던 사실을 확인할 수 있다. 이외에도 그와 교유했던 승려로는 불일암의 인운(因雲) 스님을 비롯해 근(勤) 스님, 도의(道義) 스님, 연(衍) 스님, 성행(性行) 스님, 윤(允) 스님, 감(鑑) 스님 등이 있었다. 우선 승려들과 관련된 여러 편의 시 중에 〈감 스님에게 주다(贈鑑上人)〉를 살펴보면 다음과 같다.

옛날 밤 중대에서(憶昔中臺夜)

상원의 종소리, 함께 듣던 때가 생각나네(同聞上院鐘)

이십년 동안이나 헤어지지 못했으니(暌離二十載)

서로 얼마나 깊은 우정 나눈 사이였던가(雲樹幾千重)

가을 산골 물에 발우를 씻고(洗鉢臨秋澗)

등나무에 의지하여 해 저무는 산봉우리를 바라보네(攀藤度夕峯)

서로 만나 나이를 물었더니(相逢問年歲)

각기 옛적 모습을 기이하게 여겼네(各怪舊時容)

그가 말하는 감 승려가 어느 절에서 수행했던 수행자였는지는 알 수 없다. 하지만 이달과의 교유는 이미 오랜 세월동안 지속되었던 듯하다. 그러기에 “이십년 동안이나 헤어지지 못했으니(暌離二十載)/ 서로 얼마나 깊은 우정 나눈 사이였던가(雲樹幾千重)”라고 했으리라. 이 뿐 아니라 그가 한때 사찰에 머물며 감 승려와 깊이 정을 나눈 흔적은 “가을 산골 물에 발우를 씻고(洗鉢臨秋澗)/ 등나무에 의지하여 해 저무는 산봉우리를 바라보네(攀藤度夕峯)”라고 한 대목이다. 이뿐 아니라 윤 스님의 시축에 차운해 준 그의 시 〈윤 스님의 시축에 차운하다(次允上人軸)〉에서도 유불(儒佛)의 교유는 또렷하게 드러난다. 그 내용은 이렇다.

나그네 머물며 상봉하던 곳(逆旅相逢處)

서리에 계수나무 가지가 시들었네(淸霜凋桂枝)

일엽편주로 광릉에서 이별할 제(扁舟廣陵別)

여러 해, 낙양을 기약했지(數歲洛陽期)

동병에 맑은 산골 물을 길어다가(秋澗銅甁汲)

새벽 재계하며 석발을 유지했네(晨齋石鉢持)

함께 해상사를 찾아드니(同尋海上寺)

종소리 듣던 때가 생각나누나(却憶聽鍾時)

이들 또한 오랜 교유가 있었던 듯하다. 그러므로 “일엽편주로 광릉에서 이별할 제(扁舟廣陵別)/ 여러 해, 낙양을 기약했지(數歲洛陽期)”라고 한 것이다. 더구나 이들은 함께 해상사라는 절을 찾아 유람할 때에 절에서 듣던 종소리가 가장 인상 깊었던가보다. 그들이 해상의 절에서 들었던 종소리는 해조음 같았던 듯하다. 혹자는 상원사의 종소리를 잊지 못한다고 한다. 겹겹이 퍼져 흐르는 상원사의 종소리, 해조음을 내며 퍼져 울릴 때 그 종소리는 천상의 소리로 범종(梵鐘)의 극치라 칭송한다. 따라서 이들이 들었던 해상사의 종소리는 마음에 깊이 새겨진 최상의 범음이었던 것이다. 특히 이달의 시 중에 유독 “종소리를 듣던 때”를 회상하는 구절이 많은 연유를 짐작할 만하다. 또 다른 그의 시 〈산승이 송엽을 보내왔기에 사례하여(謝山僧惠松葉)〉라는 시에는 그가 도가에도 밝았던 인물임을 나타낸다. 그 시의 내용은 이렇다.

(솔잎을)따서 먹으며 신선의 비방을 증명했고(采服徵仙秘)

신령한 정신, 도방을 증험했네(靈神驗道方)

홀로 겹겹이 높고 험한 곳 찾아가서(獨尋層嶂碧)

늙은 가지 휘어잡아 푸른 송엽을 따네(攀折老枝蒼)

돌방아 찧는 소리, 고요해지자(雲碓舂時靜)

맛있는 술 주머니, 곳곳에 향기를 보내네(霞囊贈處香)

오늘 한번 마셔보니(今朝試一吸)

온몸이 금빛이로다(五內發金光)

옛적에 솔잎을 장복하는 비방(秘方)은 선가의 비기(秘技)였지만 도 높은 수행자도 이 비방을 따르는 이가 많았다. 그러므로 “(솔잎을)따서 먹고 신선의 비방을 증명했고(采服徵仙秘)/ 신령한 정신, 도방을 증험했던(靈神驗道方)” 인물은 그와 교유했던 산승이었다. 그에게 솔잎을 보내온 승려가 누구인지 분명하지 않지만 그와 깊이 교유했던 승려는 “홀로 겹겹이 높고 험한 곳 찾아가서(獨尋層嶂碧)/ 늙은 가지 휘어잡아 푸른 송엽을 땄을 것(攀折老枝蒼)”이다. 따라서 험준한 곳에서 딴 솔잎으로 만든 영약은 한번만 마셔도 “온몸에서 금빛(五內發金光)”을 발하는 묘약이었던 셈이다.

한편 그가 불일암(佛日庵)의 인운 스님에게 써준 시는 ‘시여화(詩如畵, 시가 곧 그림)’라는 격조를 드러낸 것으로 마치 위응물(韋應物)의 시를 안전(眼前)에서 보는 듯하다. 〈불일암 인운 스님에게 주다(佛日庵 贈因雲僧)〉는 다음과 같다.

산은 백운 속에 있는데(山在白雲中)

승려는 흰 구름, 쓸지 않네(白雲僧不掃)

객이 와서 비로소 문을 여니(客來門始開)

온 골짜기가 송화 가루라(萬壑松花老)

불일암은 구름 속에 있는 암자였다. 이곳의 수행자는 구름을 쓸지 않기에 고요한 선미의 극치를 보여준다. 이런 시를 읊조린 이달은 세속의 속유(俗儒)와는 비교될 수 없었던 인물이었다. 그의 품색이 고상하지 못하고 세속의 예에도 밝지 않다는 당시의 평가도 있었던 듯한데 이는 그의 진면목을 헤아리지 못한 범인들의 잣대이다. 실제 그의 시어 속에 담긴 담담한 속내는 무변(無邊)의 웅지(雄志)를 품었던 사람임을 분명히 하였다.

“객이 와서 비로소 문을 여니(客來門始開)/ 온 골짜기가 송화 가루라(萬壑松花老)”던 불일암. 이런 수행의 환경을 닮은 인운 승려과 교유했던 이달의 안목은 세인과는 차별되는 눈을 가졌던 것이라 하겠다. 조선 중기 아름다운 유불의 종유(從遊)를 실천했던 이달의 자는 익지(益之)이다. 손곡(蓀谷)ㆍ동리(東里)ㆍ서담(西潭)이라는 호를 썼고 저술로는 〈손곡집(蓀谷集)〉을 남겼다.