차 한잔에 마음 경계 관했던 文人

경신기근 당시 사창 열고 구휼

부친 영향 받아 불교와 교류해

울암사 스님들과 꾸준히 왕래

비교적 순탄한 삶을 살았던 그도 숙종이 즉위한 후 제2차 복상문제를 상소하다가 파직되는 등, 어려움을 겪는다. 더구나 그가 살았던 시대는 자연재해가 빈번하게 일어나 흉년과 기근이 심했던 시기이다. 특히 경신대기근(庚申大饑饉1670~1671)에는 굶주려 사망한 자만도 100만 명이 넘었다고 한다.

그가 1682년 대사헌으로 봉직할 때에 각 능의 기신제(忌辰祭)에 올리는 유과 및 과일 위를 덮는 채색 꽃을 줄여 그 비용을 절감한 일이나 1684년 예조 판서 시절에는 〈사창절목 (社倉節目)〉를 지어 올린 것은 이런 사회 혼란기에 백성을 구휼하고자 하는 충정 때문이었을 것이다. 실제 사창제도는 1625년경에 굶주린 백성을 돌보고자 실시한 것이다. 연이은 재해로 인해 관아와 민간 보유의 곡물이 바닥이 나자 선비, 백성들과 함께 곡식을 모아 사창을 설치한 것이다.

이단하는 1666년 그의 고향에서 사창을 설치하기도 하였다. 하지만 이런 사창은 일부 지역에만 실시되어 굶주린 백성이 기댈 수 있는 것은 아니었다. 이단하는 경신대기근의 막바지에 사창을 설치하자고 주장했지만 실효를 거두지 못했던 듯하다. 계속되는 기근으로 민간에서 곡식을 비축할 여유가 없어 재력을 지닌 사람이 전에 비해 크게 줄었고, 왕실이 재력가의 재물을 거의 강탈하는 수준에서 많은 재원을 기부 받았기 때문에 부자들의 호응을 얻어내지 못했던 점이 사창제도의 실효를 얻지 못한 요인이었다.

이런 폐단을 지적한 이단하의 말은 〈조선왕조실록〉 현종12년의 기록에서 확인할 수 있는데 그 내용은 다음과 같다.전일에는 외방에 부민(富民)들이 많이 있었기에 재앙과 흉년을 만나도 백성들이 개인 저축에 힘입어 살아났다. 그런데 십 수 년 이래로 민간의 개인 저축을 관에서 무조건 빼앗아 백성들에게 흩어주었고, 가을걷이 후에 다시 거두어 돌려주지 않을 뿐만 아니라 거꾸로 치죄하는 경우도 있었다. 이 때문에 민간에서 곡식을 저축하지 않았다. 지금은 온 나라에 곡식을 저축하는 사람이 전혀 없다. 즉시 팔방에 알리어 곡식을 저축하게 하되, 무조건 빼앗는 폐단을 금하고 곡식을 많이 저축하는 사람은 자급을 올려주어 권장해야 한다. 그렇게 한다면 백성에게 부(富)를 간직하게 할 수 있다.

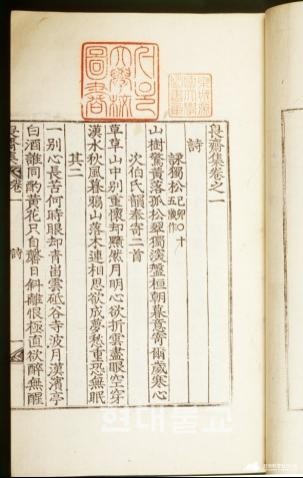

원래 이단하는 송시열의 문인으로 조선 후기 대표적인 경학자(經學者)이다. 그가 승려들과 가까워질 수 있었던 것은 아버지 이식(李植)의 영향이 컸을 것이라 여겨진다. 이러한 상황은 그의 ‘가군께서 승려의 시축에 제한 것을 차운하여(伏次家君題僧軸韻)’와 울암사(鬱巖寺)의 신영 비구에게 준 ‘증신영비구(贈信英比丘)’에서 확인할 수 있다. 그의 ‘가군께서 승려의 시축에 제한 것을 차운하여(伏次家君題僧軸韻)’에 의하면 부친과 교유했던 산승을 찾아가 차를 대접 받은 후 걸림 없는 유유한 마음의 경계를 다음과 같이 읊었다.

돌 틈으로 솟는 물이 정말 좋은데(最愛石間溜)

소나무 아래에 대(臺), 더더욱 아름답네(重憐松下臺)

바위 끝에서 머문 구름, 한가로이 떠 있고(岫雲留不去)

뜰에 눈은 쓴 채로 쌓여 있네(庭雪掃仍堆)

산승은 바랑에서 (차)새 봉지를 열어(梵?開新匣)

묵은 불에 차를 다리네(茶?在宿灰)

유연한 마음의 경계 오묘하니(悠然心境妙)

저녁 종치는 걸 재촉하지마라(莫遣暮鐘催)

소나무와 석천(石泉)은 산사의 진미를 드러낸 자연물이다. 이단하가 찾아간 절은 그의 부친과 교유했던 수행승이 머물던 곳이다. 아마 그는 천성적으로 은일(隱逸)을 마음에 품었던 선비였는지 “돌 틈으로 솟는 물이 정말 좋은데(最愛石間溜)/ 소나무 아래에 대(臺), 더더욱 아름답네(重憐松下臺)”라고 말하였다. 더구나 인위적인 경계를 걷어낸 승방에서 새로 연 차 봉지의 싱그러운 차향은 이미 이단하의 속진을 덜어내기에 족했으리라.

솜씨 좋은 스님이 센 불과 약한 불 고르게 살펴 다려낸 차는 분명 맑고 그윽한 차의 정기를 담고 있을 터이다. 그러므로 고요하고 오묘한 선미를 저녁 종소리로 방해 받고 싶지 않다고 한 것은 아닐까. 하여튼 그의 심회는 산승과 일맥상통한 듯하다. 따라서 이단하가 깊이 불교를 이해하고 있음은 이런 대목에서 더욱 또렷하게 나타난다고 하겠다. 실제 그는 울엄사와 정양사를 찾아 머문 바가 있고 그가 사귄 승려로는 신영비구(信英比丘), 도안상인(道安上人)이 있다. 이런 사실은 그의 〈외재집(畏齋集)〉의 시문에서 확인할 수 있다.

도안상인이 선송을 차운하여 지은 ‘희차도안상인선송(?次道安上人禪頌)’에는 물물형색(物物形色)은 하나라는 관점을 드러내기도 하였다. 그 시는 다음과 같다.

형형색색의 모든 물상(形形色色物)

모든 것은 또한 하나라네(是萬也是一)

밝은 달빛은 빈산에 가득하고(明月滿空山)

도안의 방엔 맑은 바람이 이누나(淸風生丈室)

만상(萬象)은 하나이다. 하나에서 만상이 생긴다. 도안 스님의 선송(禪頌)을 차운(次韻)한 이단하의 이 시는 분명 선미를 담고 있다. 더구나 도안 스님은 일격(逸格)을 이룬 선승이었던 것이 분명해 보인다. 그러기에 도안 스님의 방에선 맑은 바람이 일어난다. 공산(空山)은 적정에 든 선정을 말하는 것인데 명월(明月)이 상징하는 것은 무엇일까.

꽉 막힌 언어의 용사(用事)를 알 길이 없어 불교계 최고의 선승이신 석종사 혜국 스님께 전화를 올렸더니 환하고 명쾌한 답변, 가슴이 시원하다. 바로 명월은 본 지혜, 혹은 부처님의 깨달음의 경지를 말하는 것이란다. 곁에 큰 어른이 계신다는 것은 이처럼 든든하다. 새해 벽두부터 큰 가르침을 받은 셈이다.

일찍이 추사는 “오묘한 작용이 일어난 때, 물이 흐르고 꽃이 피네(妙用時水流花開)”라고 하지 않았던가. 본 지혜의 눈으로 보는 세계는 이처럼 간요(簡要)하여 투명하기가 고요한 물과 같다는 것을 어렴풋이 알게 되었다.

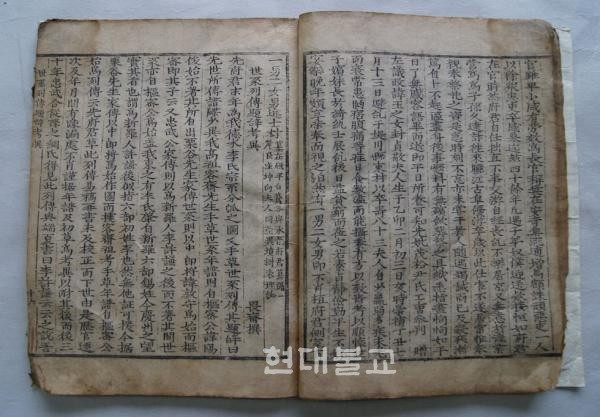

이단하가 말하는 울엄사(鬱巖寺)는 원주 북쪽 협강에 위치한 사찰이었다. 지금은 폐사되어 구허지만 남아 있다. 그러나 조선 후기까지는 실존했던 사찰이었던 듯하다. 이러한 사실은 그의 부친 이식이 울엄사를 방문한 후 지은 〈울암사기(鬱巖寺記)〉에서 드러난다.

결국 울암사는 용문사 승려 혜종이 세운 절로 승경지였다는 것이다. 한편 울암사가 세워진 이면에는 슬픈 인연사가 있었다. 원래는 울암사의 터는 정혹(鄭?)이라는 사람이 은퇴한 후 거처하려고 정자를 세웠던 곳이다. 하지만 정혹의 아들이 여기에서 글을 읽다가 갑자기 죽었다고 한다. 아들의 갑작스런 죽음에 상심하던 정혹은 이 터를 절에 희사(喜捨)하였고, 여기에 용문사의 혜종이 울암사를 지은 것이다. 이런 사실은 〈울암사기(鬱巖寺記)〉에 소상히 수록되어 있다.

한편 이단하는 울엄사를 찾았던 길에 부친의 시운을 차운한 시를 지어 비구 신영 스님에게 주었으니 이들 부자와 울엄사의 인연은 숙연이었음이 분명하다. 시의 내용은 다음과 같다.

혜종 스님을 만난 건 어릴 때라 기억되니(惠師相見記童時)

이십년 전 (스님의)두꺼운 눈썹, 꿈결에도 생각했네(載?眉入夢思)

진중한 사미를 비로소 만나니(珍重沙彌初邂逅)

운림, 이로부터 뒤쫓아 따르리(雲林從此更追隨)

이단하가 혜종 스님을 본 것은 아버지를 따라 갔을 때라 여겨진다. 어린 시절 만난 혜종 스님은 유난히 눈썹은 짙었던 듯, 그러기에 어린 이단하의 기억에 깊이 각인되었던 한다.

다시 20년이 지난 후, 울엄사를 찾았던 그의 감회는 새로웠으리라. 어린 시절 만나 오래도록 기억했던 혜장 스님은 이미 열반한 듯, 울엄사에는 신영 스님이 있었다. 이단하는 신영 스님이 진중한 수행자로 맑은 바람이 이는 승려라 짐작한 듯하다. 그러기에 그를 따른다고 한 것이니 불교를 이해하고자 한 이단하의 심중은 이런 대목에서 드러난다 하겠다. 그의 자는 계주(季周)이며 호는 외재(畏齋), 송간(松磵)이고 시호는 문충(文忠)이다. 저서로는 〈외재집〉과 편서로 〈북관지(北關誌)〉를 남겼다.