儒佛의 진리를 천착한 호남의 名師

‘호남칠고붕’ 중 한 명으로 꼽혀

초의·호의 스님 등과 깊은 교류

詩會 열어 ‘대둔칠사’ 찬시 지어

‘운관사회방서’ 등 문집 남기기도

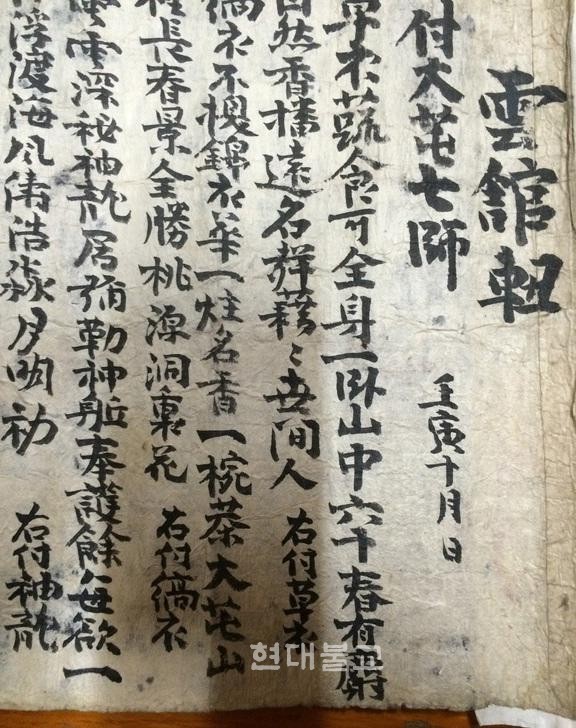

지금까지 드러난 김각에 관한 자료는 초의선사의 〈일지암시고(一枝菴詩稿)〉와 범해스님의 〈범해선사유고(梵海禪師遺稿)〉가 있고 그의 친필본 자료인 〈운관시축(雲館詩軸)〉이 있다.

그가 호남칠고붕(湖南七高朋)이었다는 사실은 범해스님의 시초(詩抄)를 통해 밝혀진 것인데 범해스님의 〈김운옹선생에 화답하여(和金雲翁先生)〉에는 김각이 1843년경 가을에 해남에 거주했었다(居海南癸卯秋)고 하였다.

호남의 이름난 명사들이었던 ‘호남칠고붕’은 노질(盧質)과 이학전(李學傳), 함양 사람 김각(金珏), 곡성사람 홍교 심두영(汞橋 沈斗永), 전주출신 이삼만(李三晩1770~1847), 대흥사 승려 초의(草衣)스님, 선암사 승려 해붕(海鵬 ?~1826) 스님 등이다. 이들은 대부분 호남지역에 거주했던 인물로, 선비와 승려들로 구성되었다. 이미 알려진 바와 같이 이삼만은 조선 후기 명필로 이름을 떨친 인물이다. 홍교 심두영은 곡성 출신으로 진사시에 합격하였고, 곡성에 대환정(大還亭)을 지었으며 당대 문인으로 이름 높았던 이만용(李晩用)과 교유했고 성재 조병현(成齋趙秉鉉1791~1849)와도 교유했다. 이런 사실은 그가 을해년(1815)에 묘군 경성(卯君景成)과 옥교 심두영(汞橋沈斗永),이산 이만용(此山李晩用1792~1863),부성 이의철(蓉城李懿喆1779~?)등과 시회를 열어 연작(聯作)으로 지은 〈새로운 사람을 만나다(逢新人)〉〈成齋集〉에서 확인된다.

앞서 언급한 김각의 친필본 자료인 〈운관시축(雲館詩軸)〉은 초의스님이 1842년에 김각의 집을 방문했을 때에 김각과 초의스님, 그리고 김각과 교유했던 오하사(오河?), 김석엄(金石?) 등 4명의 벗들이 지은 시를 수록한 ‘운관사회방서(雲館四會訪序)’와 대흥사 수행승 7명에 대한 찬시(讚詩) ‘대둔칠사(大屯七師)’뿐 아니라 창암 이삼만과 관련된 시 등 수편의 시문이 수록되어 있는 시축(詩軸)이다. 이 자료에는 초의스님의 명성이 호남지역에 회자되었으며, 김각과 속 깊은 우정을 나누웠던 정황을 파악할 수 있는 시문이 다수 수록되어 있다. 실제 김각과 승려들의 교유가 어떤 동기로 시작되었는지는 알 수 없으나 〈운관시축(雲館詩軸)〉이 1842년 10월과 11월과 중동(仲冬)13일의 일들을 수록한 시축이고 초의가 〈운옹과 월사가 앞의 운으로 시를 지어 보내왔기에 그 운으로 시를 지어 다시 보내다(雲翁月?用前韻見寄次韻却寄)〉라는 시를 1843년경에 지었기에 김각이 초의스님을 만난 것은 1842년~1843년에 집중되어 있다. 그러나 김각이 호남칠고붕(湖南七高朋)이었다는 사실에서 그가 대흥사 승려들과의 교유는 이미 호남에서 아름다운 고회(高會)로 회자(膾炙)되었다는 점에서 중요한 의미를 지닌다 하겠다.

호남지역은 선비와 승려들의 교유가 빈번했던 지역이고, 유자들 중에 불교를 이해했던 층도 넓었던 듯하다. 이런 호남지역의 분위기는 다산 정약용의 전등계(傳燈契: 다산이 승려들과의 맺은 사제(師弟)관계) 인연과도 관련이 있을 듯 한데 이는 다산의 유불제자들이 스승이 강진을 떠난 후에도 지속적으로 교유를 이어갔기 때문이다.

이뿐만 아니라 “초의가 멀리서 온 것은 11월11일이다(草衣遠來十一月十一日)”라는 시문에는 초의스님과 김각이 나눈 인간적인 우정이 오롯이 드러난다. 특히 김각은 그와 교유했던 대흥사 승려들의 찬시(讚詩)를 지었는데 이것이 바로 ‘대둔칠사(大屯七師)’이다. 그가 손꼽은 대흥사 승려는 초의스님, 호의스님, 수룡(袖龍)스님, 철선(鐵船)스님, 경월(鏡月)스님, 서주(犀舟)스님, 만휴(万休)스님이다. 지면관계상 초의와 호의에 대한 찬시(讚詩)를 소개하면 다음과 같다.

소식하는 초의스님은 전신불인 듯(草衣蔬食可全身)

산중에서 육십년을 보내누나(一臥山中六十春)

사향노루의 향기는 자연히 멀리 퍼지는 법(有麝自然香播遠)

세간에 (초의) 명성이 자자하다네(名聲藉藉世間人)

1842년 당시 초의스님의 명성은 경향에 두루 퍼져 있었다. 시문을 잘할 뿐 아니라 선리와 차에 밝았던 그는 전다박사(煎茶博士)라는 칭송되었고, 백파스님과의 선리 논쟁은 추사와 신위까지 가세하여 초의를 옹호했다. 더구나 초의의 금강산 유람은 호남의 지식인들에게 부러움과 환호를 받았던 듯하다. 그러므로 김각은 초의를 사향노루에 비유하여 그 명성이 세상에 퍼졌음을 드러냈다.

또한 엄정한 계율을 지켰던 초의스님을 “소식하는 초의스님은 전신불인 듯(草衣蔬食可全身)”하다고 했다. 호의스님은 초의스님의 사형이다. 완호스님의 제자로 초의스님만큼이나 차에 밝았던 수행자로 칭송되었던 듯하다. 김각은 호의(縞衣)에 대한 이렇게 칭송했다.

흰 깁옷을 화려한 비단 옷으로 바꾸지 않고(縞衣不換錦衣華)

향기로운 향, 차 한 잔뿐이라(一炷名香一椀茶)

대둔산에 장춘의 풍경은(大屯山裏長春景)

도원동 복숭아꽃처럼 아름다워라(全勝桃源洞裏花)

김각은 호의스님을 검소한 수행자라 여겼다. 그러므로 “흰 깁옷을 화려한 비단 옷으로 바꾸지 않고(縞衣不換錦衣華)” 수행 중에는 늘 향을 사르고 차를 즐겼다고 한 것이다. 호의스님이 차에 조예가 깊었고 차를 즐기는 다실이 있었다는 사실은 근자에 과천 추사박물관에 전시된 정학연이 쓴 ‘호의다실(縞衣茶室)’이라는 편액에서도 드러난다.

예부터 대둔사 장춘동 9곡은 승경지로 소문난 곳이다. 그러므로 신선이 사는 도원동에 비유하여 늘 올곧은 수행 풍토와 다툼이 없는 곳이 바로 대둔사라 칭송하였다.

김각 또한 지방에 은둔했던 선비로 태식법(胎息法)을 초의에게 알려주었으니 그가 그리던 무릉도원은 수행승의 기상이 드높았던 대흥사라 여긴 듯하다. 따라서 김각은 그와 교유했던 대흥사 승려들과의 교유를 통해 불교를 이해했으며, 억불이 강조되던 시대에 정치적인 이념을 초월하여 수행승과 만나며 서로의 깊은 뜻을 나누웠던 것이다.

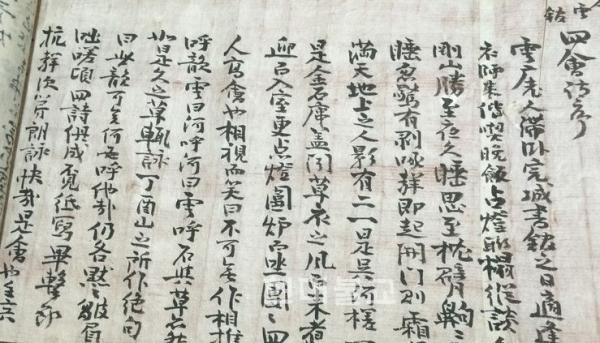

또 ‘운관에 4명이 찾아와 모임에 서문을 쓰다(雲館四會訪序)’은 초의가 김각을 찾았을 때에 4명의 뜻 맞는 문사들이 모여 시회를 열었는데 이 시회는 다음날까지 이어졌다. 당시의 정황을 그린 김각의 글은 정겨울 뿐 아니라 이들이 초의스님에게 보인 성의가 어떠했는지를 드러낸다. ‘운관사회방서(雲館四會訪序)’의 내용은 다음과 같다.

雲老人滯臥完城書館之日 適逢草衣師來偕喫晩飯占燈聊 榻縱談金剛山勝 至夜久 睡思至枕臂而睡 忽驚有剝啄聲 卽起開門則霜月滿天地上之人影有二一 是吳河?一是金石 盖聞草衣之風而來者也 迎而入室 更占燈圍而坐團團四人高會也 相視而笑曰不可無作相推呼韻 雲曰河 呼 河曰雲呼 石與草亦然 如是久之 草輒詠丁酉山之所作絶句曰 此韻可矣何必呼他哉 仍各默默皺眉?嗟頃四詩俱成紙寫畢

1842년 겨울 초의스님은 완성서관으로 김각을 찾았다. 이들이 늦은 저녁을 먹었다는 것으로 보아 초의가 도착한 것은 해가 질 무렵이었던 듯하다. 그러기에 저녁밥을 먹은 후 곧 등불을 밝혔다고 했을 것이다. 당시 초의는 금강산의 아름다운 승경과 그가 만났던 추사나 그의 아우 김명희 등, 경향의 이름 높은 이들과 나누웠던 정황을 들려주었을 것이다. 하지만 아무리 흥미 있는 이야기이지만 밤이 깊어지면 졸음이 오는 것은 자연현상이다. 잠시 팔을 베고 누웠던 이들이 코를 골며 잠들었다. 초의가 왔다는 소문을 듣고 멀리서 찾아온 이들은 오하서와 감석엄이다. 이미 초의를 알고 있었던 유생(儒生)인 듯하다.

서리 발 같은 달빛이 하늘에 가득한 날 밤, 초의스님이 지은 시는 “서리 맺힌 밤 서늘한 냉기는 옷 속으로 파고들고(霜濃夜色冷穿衣)/ 깊은 산골, 달 아래에서 사립문을 두드리네(深巷來敲月下扉)/손에 든 문장, 득의를 보였으니入手文章看得足/향기로운 차와 담소에 대부분 돌아가길 잊었네(茶香談例坐忘歸)”라고 하였다.

이날 밤 이들이 나눈 고담(高談)이 얼마나 진지했었기에 집으로 돌아가길 잊었다는 것일까. 시회(詩會)가 무르익고 향기로운 차마저 곁에 있었으니 득의를 드러낸 시구(詩句)를 얻는 것은 당연한 듯하다. 모두가 만족했던 시회(詩會)이기에 신분이나 사상적 편견은 이미 사라진 지기(知己)들이다. 그 중심에 김각이 있고 초의가 자리했으니 유불의 교유는 이처럼 담백하다. 분명 김각은 유불(儒佛)의 깊은 원리를 자유롭게 넘나든 유자(儒者)였을 것이다.