Buddha in Comic & Ani - 데자키 오사무의 〈내일의 죠〉

처철한 ‘사각의 링’ 사투 속에

자신을 산화시킨 남자 이야기

“성공 떠나 오늘 살라” 화두 던져

지금도 일본 스포츠 만화에서 임팩트 있는 작품을 꼽으라면 적지 않는 사람들이 〈내일은 죠(국내명 도전자 허리케인)〉를 회자한다. 원작인 만화도 수작이지만 개인적으로는 2011년 작고한 故 데자키 오사무가 연출·감독한 애니메이션 〈내일의 죠〉는 애니메이션 역사의 한 획을 긋는 수작(秀作)으로 평가한다.

사실 한창 경력을 쌓던 신인 감독인 데자키 오사무의 출세작이자 데뷔작도 바로 1970년 만든 ‘내일의 죠’다. 그 후 그는 〈에이스를 노려라〉, 〈보물섬〉, 〈베르사유의 장미〉까지 히트작을 내놓았고, 투과광 기법이나 하모니 기법 등 새로운 애니메이션 기법들을 만들기도 했다. 그만큼 데자키 오사무에게 〈내일의 죠〉는 자신의 청춘을 바친 역작이었고 그만큼 애착이 있던 작품이었다.

권투 바보의 이야기 〈내일의 죠〉의 스토리를 살펴보자. 주인공 이부키 죠는 천애 고아로 말보다는 주먹이 앞서는 그야말로 동네 양아치의 표본이다. 그러던 중 복싱 프로듀서인 단페이를 만나고 복싱을 접하게 된다. 그 후 라이벌 리키히시, 카를로스 등과 접전을 벌이면서 복서로 성장한다.

천재적인 머리와 실력으로 강호들을 하나 하나 격파하는 죠이지만 평생의 라이벌 리키히시 시합 이후에는(리키히시는 시합 후 사망) 사람의 얼굴을 때리지 못하는 후유증에 시달리게 된다. 여기에 크로스 카운터라는 필살기. 이로 인해 죠는 위력적 한방을 위해 수많은 펀치를 견뎌야 하는 제로섬 게임을 해야 했다.

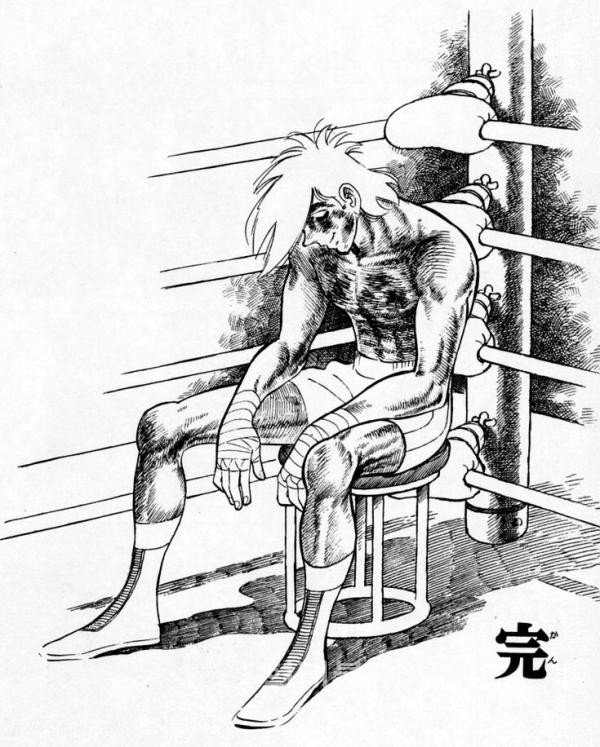

작품의 마지막, 죠는 이미 피폐해질 대로 피폐해진 몸을 이끌고 호세 멘도사와 사각의 링에서 맞선다. 처절한 15라운드 사투의 결과는 죠의 패배, 그리고 죠는 죽음을 맞습니다.

마지막 대결 직전 만신창인 몸으로 연인에게 죠는 말한다. “껍데기만 타다 꺼져버리는 식으로 어설픈 젊음은 보내지 않겠다”고. “한 순간이지만 새빨갛게 타오르겠다”고.

이런 처절한 허구의 이야기가 아름답고 감동스러운 것은 자신의 삶을 자신의 방식대로 마지막까지 관철시킨데 있다.

〈법구경〉에는 이런 말이 있다. “녹은 쇠에서 생기는 것인데 녹은 점점 쇠를 먹는다.”

삶은 살면서 우리는 세상과 타협해 나가는 방법을 배운다. 세상에 안주하기 시작했다는 것은 내 자신의 인생에 군살이 끼고 있다는 것을 의미한다. ‘인생의 군살’이라는 ‘녹’은 시간이 지나면서 인생을 알아차리지도 못하게 하나 하나 좀 먹는다.

〈내일의 죠〉에서 보여지는 사각의 링은 인생의 축소판처럼 보인다. 항상 우리는 인생에 맞서 싸운다. 그 안에서 무수한 펀치를 날리며 때리기도 두들겨 맞기도 합니다. 하지만 인생의 마지막 승자의 손을 들어줄 수 있는 것은 자신이다. 패배의 쓰라림도 마지막 공이 울릴 때까지는 누구도 모르는 것이기 때문이다.

주인공 이부키 죠는 승자로 기록되지 못했다. 승자와 패자라는 이분법적 성공 논리로 보자면 죠는 분명 패자다. 그렇지만 마지막까지 자신의 인생에 충실했고, 사각의 링에서 자신을 완전 연소했다. 흩날리는 봄꽃이 짧지만 아름다운 것은 인고의 시간을 거쳐 최선을 다해 꽃망울을 터뜨려서다. 이 작품은 인생의 군살이 붙고 타성에 젖어 사는 당신에게 묻는다. “지금 여기, 후회없는 삶을 살고 있냐”고.

“껍데기만 타다 꺼져버리는 식으로 어설픈 젊음을 보내고 싶지 않아. 비록 한 순간일지언정. 눈부실 정도로 새빨갛게 타오르는 거야. 미련없이 불태웠을 때 남는 건 하얀 잿가루 뿐이야. 최후의 순간까지 불태워 버리겠어. 아무런 후회없이 말이야.“ - 〈내일은 죠〉 아부키 죠의 대사 中