⑧ 일제강점기 불교계의 동향

사찰령 이후 본사 주지

권력 독점… 공의제 붕괴

가사대신 양복과 중절모

선사의 손에는 스테이크가

대처식육, 비승적 삶 야기

민족·전통 불교의 회복

표방하며 선학원 건립

일찍이 강석주 스님과 박경훈 선생은 “일제의 사찰령에 의해 한국 불교가 본래의 모습을 잃어가고, 또 분열과 다툼의 소용돌이 속에서 온갖 부끄러운 일들이 벌어지고 있을 때, 사찰령에 저항하여 한국 불교 본래의 모습을 지키고자 조용히 일어선 운동이 있었다.”고(〈불교근세백년〉, 114쪽) 선학원 설립의 목적을 언급했다.

1970년대 선학원에 대한 연구 성과를 발표했던 정광호(鄭珖鎬) 역시 “선학원의 기풍(氣風)은 처음부터 일제(日帝)의 정책(政策)에 반대하여 일어난 사찰(寺刹)이었다는 특징을 갖는다.”고(〈근대한일불교관계사연구〉, 185쪽) 선학원의 색채를 규정지었다. 아울러 근대불교사 전공자 김광식(金光植)은 “선학원은 3·1운동의 영향과 일제의 사찰정책에 대항하려는 발로에 의하여 1921년 창설되었다.”고(〈한국근대불교사연구〉, 96쪽) 하였다.

〈조계종사〉조차도 “선학원의 창설목적은 전통 선을 발전시켜, 불조의 정맥을 계승하고 교리연구와 정법포교를 통하여 불법을 널리 홍포하기 위함이라고 하였다.”고(근현대편, 98쪽) 선학원 설립의 의미를 언급하고 있다. 결국 선학원의 설립은 ‘민족불교’의 회복과 ‘전통불교 수호’를 표방하고 있었음을 알 수 있다.

선학원의 설립은 사찰령 공포 이후 우리 불교계가 보여주었던 총체적인 모순과 그 극복을 위한 노력의 결과였다. 사찰령 이후 설립 이전까지의 주지전횡과 대처식육, 전통 선교학(禪敎學)의 침체 등 불교계의 총체적인 모순은 표류의 연속이었다.

사찰령 이후 본산의 주지의 권세는 실로 대단했다. 그도 그럴 것이 총독이 인가하는 주임(奏任)의 지위에 오르고, 총독관저에 초대받고, 총독부의 공식연회에 종교계 요인으로 초대를 받았으니 날개를 단 형국 아니었겠는가. 상황이 이렇다보니 한국불교의 전통인 양법미제(良法美制)가 사라져버린 것이다. 이른바 16세기 영국의 금융가 토마스 그레샴(Thomas Gresham)이 제창한 “악화(惡貨)가 양화(良貨)를 구축(驅逐)”하는 형국이 시작된 것이다.

전통적으로 주지를 정하는 절차와 공의제도(公議制度)가 사라져 버린 것이다. 오랜 기간 동안 사찰에서는 주지를 정하는 방법으로 스승이 제자 중에서 적임자로 인정되는 자를 선발하여 후보로 정하는 ‘사자상승(師資相承)’의 경우와 해당 사찰이나 혹은 본 말사에서 법맥(法脈)을 이은 스님들이 서로 협의하여 그 중에서 대중이 지지하는 자를 후보로 정하는 ‘법류상속(法類相續)’의 방법이 있었다. 아니면 전혀 법맥이 같지 않지만, 학덕(學德)이 높은 이를 초빙하여 주지를 맡기는 ‘초대계석(招待繼席)’의 방법을 선택하였다.

한편 큰 사찰에서는 전통적으로 모든 일을 산중의 장로와 각종 소임을 가진 스님은 물론, 산중의 비구들이 공론하여 결정하는 ‘산중공사(山中公事)’라는 공의(公議)제도가 있었다. 때문에 주지나 소임을 가진 소수의 스님들이 전횡(專橫)을 하거나 사사롭게 사찰의 일을 도모하지 못했다.

그러나 사찰령과 시행규칙, 그리고 사법(寺法) 등을 근거로 임명된 주지는 그 권한이 막강하였다. 수행에 방해가 된다하여 사양했던 모습이나 공의제도에 의거한 일처리는 이제 무의미한 것이 되어버렸다. 바야흐로 일부 소임자나 주지가 독단적으로 그 권한을 행사하는 주지전횡시대가 되어버린 것이다.

더욱이 당시 불교계에 불어 닥친 왜색화의 경향은 한국불교가 지닌 독자성을 여지없이 짓밟아 버렸다. 한국불교의 일본화가 시작된 것이다. 사찰령 역시 초기에는 “대처식육(帶妻食肉)하는 자에게는 비구계를 불허(不許)하며(사법 58조)” “처자를 사찰 안에 살게 하거나 여인을 절 안에 살게 한 자는 근신의 징계에 처한다.(사법 85조)”고 했다. 논리대로라면 “비구계를 갖춘 자만이 본말사의 주지가 될 수 있다.”고 규정한 것이 당연한 것이었다. 그러나 세월이 지나면서 사법의 개정을 인가해달라는 여론이 형성되었고, 급기야 조선총독부는 1926년 대처식육을 인가해 주었다.

1937년 정초 신년하례 차 총독부를 방문한 31본산 주지에게 미나미(南次郞) 총독이 전임 총독 데라우치의 공덕을 찬양하자 만공스님이 “데라우치 총독은 승려에게 취처(娶妻)를 하게 했으니 지금은 지옥에 가 있을 것이다. 지옥에 가 있는 그를 천도하는 것이 데라우치를 위하는 것이다.”라고 일갈했다. 당시 불교계에 만연된 폐해의 심각성을 엿볼 수 있는 대목이다. 백양사(白羊寺)의 만암(曼庵)스님 역시 법당에 정법중(正法衆)과 호법중(護法衆)이라는 표찰을 써 붙여 무처승(無妻僧)과 유처승(有妻僧)이 별도로 앉도록 구별하였다.

현금(現今) 조선 승려로 축처(畜妻)하고 고기 먹는 자가 사원을 장악하고 있어 수행납자와 나이 많은 납승(衲僧)은 자연히 내쫓기게 되어 울며 방황하게 되었다. 그들은 어디에 안주하겠는가. 축처하고 고기 먹는 것을 엄금하든지 아니면 계율을 지키는 납승에게 몇 개의 본산을 나누어 주어 유처승과 무처승의 구별을 조야(朝野)의 대중이 함께 알도록 해 달라.

“동경 유학생의 역사가 이미 오래였지만, 업(業)을 마치고 돌아 온 자들 중에 취처(娶妻)를 하지 않은 자는 한 사람도 없다.”고 한 남해생의 글에서도 당시 대처식육 문제가 심각했음을 알 수 있다. 1927년 〈불교〉지에 실린 박경응(朴鏡應) 스님의 지적은 더욱 신랄하다.

경문을 외던 강학자(講學者)의 입은 개조·혁신·활동 등 온갖 시대적 술어를 부르짖고, 가사를 걸치던 비구승의 몸은 신식 하이칼라 양복을 입고, 주장자를 잡던 선사의 손에는 물 건너 온 스테이크가 잡혀 있고, 인도식 비로관(毘盧冠)을 높이 쓰던 운수객(雲水客)의 머리 위에는 중절모를 쓰고 있어 모든 것이 외관상으로는 완연히 신불교 교단을 건설하는 듯한 감이 넘쳤다. 그러나 실질에 있어서는 아무런 취할 것이 없이 안으로 퇴폐하고 기강만 풀렸을 뿐 공허하게 된 것은 이 무슨 진리의 반역인가.

일제강점기 불교계의 상황을 그대로 보고 있는 듯하다. 말 그대로 국적이 없는 불교였고, 비승비속(非僧非俗)의 천태만상이 전개되고 있었던 것이다. 막상 스님들의 도성출입 금지가 해제되었지만, 갈 곳을 바라볼 수 없었으니 이리저리 헤매는 사이에 나라는 넘어갔으니 부여잡을 것이라고는 없었다. 수행자로서의 본분을 다하고 있었다면 그것만으로도 족한 것이었지만, 이승에서 달콤한 꿈에 취해있었다.

지금이라고 전문 강원(講院)이 없는 것은 아니요, 땔감을 지고 스승을 쫓는 학인이 아주 없는 것도 아니다. 그러나 무슨 까닭인지 강당이라는 그 곳에는 쓸쓸하고 적막하기가 찬바람 부는 빈들과 같이 아무 화기애애한 맛을 발견할 수 없이 그저 기계적인 것 같으며, 강학을 하는 학인들도 아무 용기 없이 그저 두 어깨가 처지고 마치 도살장에 들어온 소처럼 낙오의 한숨만으로 일종의 밥을 구걸하는 나그네요, 낭만적이고 이름만으로 허송세월하려는 것은 통계수자가 증명하는 바이다.

최기정(崔其正)이 묘사한 1920년대 전통 강원의 상황이었다. 용맹정진의 치열한 구도의 열정은 사라져버리고 무기력한 학인들만이 허송세월하고 있었다는 것이다.

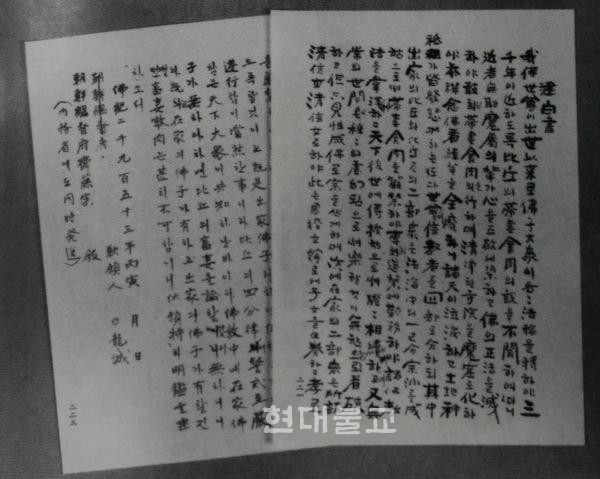

이와 같은 당시 불교계의 혼란한 상황에서 선학원의 창건상량문(創建上樑文)은 “세상의 이치와 인심(人心)이 점차 복잡하여 교리와 종지의 선전이 지극히 어려운 가운데 각종 종교가 번성하고 있다.”고 지적하였으며, 불자(佛子)들이 책임감을 절감하고 금강신(金剛心)의 서원을 함께 세운지 수 십 년 만에 결실을 보았다고 하였다.

결국 선학원의 설립은 당시 불교계에 진행되고 있었던 모든 부패와 모순을 극복하고 쓰러진 불조정맥(佛祖正脈)을 바로 세우는데 있었다. ‘조선 사람끼리만 운영하는 선방(禪房)’은 이렇게 해서 태어났다. 저 엄혹한 시절에 불가능한 꿈을 꾸었고, 그 꿈을 실현하기 위해 진력한 것이다.