⑦ 민족불교의 성지-선학원의 설립

1921년 간동포교당서 서막

고승부터 궁중나인까지 갹출

현재까지 안국동 40번지 자리

‘사찰령·왜색화 반대’ 기치 올려

민족불교 정체성 확립 천명해

설립의 직접적인 취지는 “사찰령과는 관계없는, 순전히 조선 사람끼리만 운영하는 선방(禪房)을 하나 따로 만들어 보자”는 것이었지만, 1895년 승려의 도성출입 금지가 풀린 이후 거의 20여 년의 시기 동안 한국 불교계에 불어 닥친 질곡의 산물이었다.

적어도 이 시기는 스님들의 도성출입이 다시 허용되었고, 한일병합으로 한국이 일본의 식민지가 되었다. 그 직후 조동종 맹약이 체결되었고, 이에 반대한 임제종운동이 일어났다. 곧이어 조선총독부가 공포(公布)한 사찰령은 한국불교를 황국(皇國)의 충실한 신민(臣民)으로 만들었다.

결국 선학원의 설립은 이 시기동안 진행되었던 일본의 한국불교 지배와 일본화, 한국불교의 친일화에 대항하여 한국불교의 정체성을 확립하기 위한 것이었다. 구체적으로는 민족불교의 정체성을 천명했던 임제종운동의 계승이었고, 한국불교 지배를 위한 사찰령을 원천적으로 부정하면서 출발한 것이었다.

선학원의 설립과 그 이념을 놓고 설립의 주체를 조계종이라 운운하고, 혹자는 그 시절의 선각자들이 위법망구(爲法亡軀)의 정신으로 동분서주하며 내세웠던 민족불교의 정체성이 지금과는 동떨어진 과거의 일이라고 단정해버린다. 이른바 ‘법인법’이라는 뜨거운 감자를 놓고 내린 해석일 것이다. 이쯤 되면 본질은 사라져버리고, 그 시절 선각자들의 외침은 공허한 메아리에 지나지 않는다. 사실이 전략과 전술의 수단으로 전락해버리는 순간이다.

일제강점기 불조정맥(佛祖正脈)을 면면히 이어 온 한국불교의 정체성이 흔들리고 있음을 겪고 있었던 눈 밝은 사람이라면 승속(僧俗)을 막론하고 그 독자성과 정체성을 재정립하기 위해 노심초사하였다. 선학원의 설립이 특정 종단의 이익이나 기득권을 얻기 위한 것이었다면 그 명칭부터 사찰령의 구속을 받지 않기 위해 고민하지도 않았을 것이다. 천박한 역사의식의 부재(不在)와 한국근현대 불교를 객관적이고 거시적 관점에서가 아닌 사소한 이익에 기초한 인식의 결과인 것이다.

위협과 강제에 대한 저항은 본능인 것이다. 그 저항은 내방 네 방 구분하지 않고 내 집에 난 불을 끄기 위해 물통을 드는 것과 같다. 조계종의 스님이어서 선학원을 설립했고, 아니어서 외면해버린 것이 아니라는 말이다. 포기가 빠르면 그만큼 행복을 앞당길 수 있고, 적절한 타협은 굳이 비바람을 맞지 않아도 된다. 그러나 꼴통소리를 듣더라도 소중히 지킬 것은 간직하고 살아야 하고, 목숨과도 바꿀만한 가치가 있는 것이라면 스스로 주홍글씨를 매달고 살면 되는 일이다. 받아들일 그릇이 아니면 흘러 넘치기 마련이다. 후대의 역사가들은 이 일련의 상황을 어떻게 평가하고 기록할런지…

한편 그 시절 선학원의 설립조사들이 지키고자 했던 민족불교의 정체성이 이제는 구시대의 유물이라고? 과거와 현재가 어디 별개인가? 세련된 평화의 시대에 살고 있으니 그 시절의 정신은 골방에 처넣어두어도 된다는 말인가. 하기야 너나할 것 없이 다들 세계화와 다양화를 부르짖고 있으니 민족불교니 한국불교의 정체성이니 하는 용어들이 식상할 수밖에 없다. 한동안 국사해체(國史解體)를 부르짖었던 역사학계가 영토분쟁이나 동북공정(東北工程) 앞에서 침묵하고 있던 모습이 떠오르기도 한다.

그러나 착각하지 말라. 21세기에도 민족문화의 보존과 계승을 위한 노력은 여전히 계속되고 있다. 구시대의 유물이라면 왜 그 시절의 선각자들이 앞장섰던 운동이라든가 추모 사업을 그치지 않는가. 왜 각종 세미나와 행사에서 그들의 위업(偉業)을 잊지 말고 본받아 면면히 계승하자고 하는가. 설령 한 문중의 선양사업이라 해도 그 기초는 한국불교가 지닌 정체성과 그것을 지키고 발전시키려고 했던 그들의 맑고 서늘한 정신 아닌가.

부모가 없고 성장의 과정이 없다면 현재가 있을까. 명심하라. 법고창신(法古創新)과 온고지신(溫故知新)의 기초는 한국불교의 정체성을 담고 있는 민족불교라는 사실을… 잊지 말라. 근본도 모르고 허둥대는 모습을 어둠 속에서 허깨비가 지켜보고 있다.

학자가 집안 어른을 두고 쓴 글을 평가 절하했다고 발끈한 모습이나 조계종의 스님들이 선학원을 설립했다고 하여 선학원과 한국 불교가 지닌 그 위상과 가치마저도 헐값으로 처분하려는 모습이 오늘날 한국불교가 지닌 현주소다. 이것은 법인법과는 또 다른 우리 불교계가 안고 있는 원초적인 문제다. 언제부터 그저 바람 부는 대로 나부끼는 깃발이 되었을까.

현재 선학원 2층 법당 왼편에는 7분의 설립조사와 1분의 중흥조가 모셔져 있다. 만해 용운(萬海龍雲, 1879~1944), 만공 월면(滿空月面1871~1946), 성월 일전(惺月一全, 1866~1943), 도봉 본연(道峯本然, 1873~1949), 남전 한규(南泉翰奎, 1868~1936), 석두 보택(石頭寶澤, 1882~1954), 용성 진종(龍城震鍾, 1864~1940), 초부 적음(草父寂音, 1900~1961)이다.

이 가운데 만해·용성·만공스님은 선학원의 설립이념을 마련한 인물들이다. 만해·용성스님은 성월스님과 함께 1910년 10월 6일 굴욕적으로 체결된 조동종맹약에 반대하여 임제종(臨濟宗)을 세운 주도인물들이었다.

“조선의 선종은 태고(太古)이래로 임제종의 법맥을 이어왔으므로 임제종이 정당하다.”고 하여 한·일불교 합병 반대의 명분을 분명히 하였다. 이들은 1912년 6월 조선총독부가 임제종 포교원 간판을 내린 후 선학원의 설립을 통해 좌절된 민족불교의 회복과 그 정체성을 구현하고자 하였다.

지금에 이르러 참선을 한다는 자 10인을 놓고 볼진대 진정한 선인(禪人)은 불과 1인이며, 입과 마음으로 생각만 하고 있는 사람이 2인, 나머지 7인은 모두 밥 먹기 위해 앉아있는 자이거나 아니면 멋도 모르고 졸고 있는 자가 대부분이다.

만해스님이 1910년 저술하여 1913년 간행한 〈조선불교유신론(朝鮮佛敎維新論)〉에서 지적한 당시 불교계의 한 단면이다. 경허(鏡虛)스님 이후 선풍(禪風)이 중흥의 계기를 마련했지만, 합방 이후 소용돌이에 휩싸인 불교계의 동향과 함께 한국 선(禪)은 매우 부진했다. 선학원의 설립조사들이 사찰령에 예속되지 않은 기관을 설립하고자 한 것은 수좌(首座)들의 수행과 그 결집으로 선풍진작과 대중화를 이룩하는 것이었고, 그 결실은 궁극적으로 민족불교의 회복과 한국불교의 정체성 구현으로 이어진다고 생각하였다.

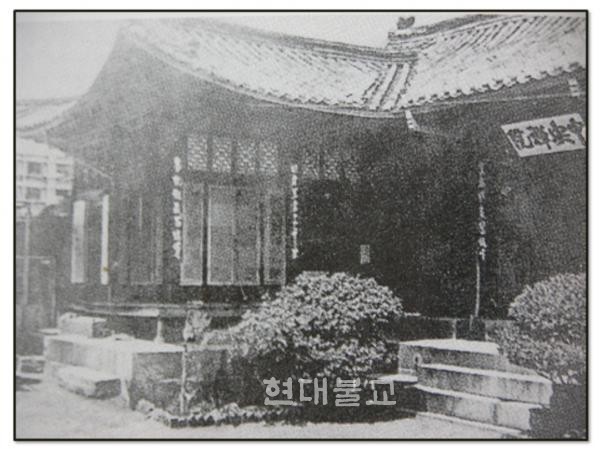

이와 같은 선학원 설립의 취지와 이념아래 만공스님은 소위 일본 중처럼 변질되지 않고 ‘우리만의 선방(禪房)’ 마련을 천명했고, 성월스님은 1912년 서울 인사동의 조선임제종중앙포교당으로 사용하던 건물을 헐어 약간의 목재와 기와를 보탰다. 여기에 남전·도봉·석두 스님이 막대한 정재(淨財)를 출연하였다. 당시 영의정 심순택(沈舜澤)의 부인 구지월화(具智月華)를 비롯하여 왕실의 상궁나인들까지도 기꺼이 안주머니를 털었다.

이렇게 해서 1921년 10월 4일 기둥을 세우고 대들보를 올렸다. 스스로가 대세(大勢)라는 거대한 역사의 물결을 거스른 것이다. 이들이 절만을 위했고 자신의 안위만을 생각했다면 당시 불교계에서 눈총 받고, 일제의 감시와 탄압을 받지는 않았을 것이다. 설립당시 이들의 단심(丹心)은 해방이전까지 일관되었고, 해방 이후에는 일제강점기 동안 깊숙이 뿌리내리고 있었던 일본불교의 잔재를 청산하기 위해 정화운동을 주도했다. 어찌 보면 선학원의 역사는 설립부터 오늘날까지 투쟁의 연속이라고 해도 과언이 아니다.

문득 김민기가 작곡한 노래 한 소절이 떠오른다.

좋은 옷 입고프냐 맛난 것 먹고프냐 아서라 말아라 군인 아들 너로다