⑤ 한국불교 정체성 확인한 임제종운동

조동종과 굴욕적 ‘맹약’한 원종

파괴 위해 임제종 운동 전개

사찰령 반포와 일본의 방해로

1912년 범어사에서 막 내려

‘조선선교양종’ 왜색 불교 상징

일제강점기를 중심으로 한 근대불교사를 바라보는 시각은 양분되어 있다. 우선 항일과 친일의 시각으로 보는 관점이다. 다음은 이 극단적인 인식이 너무 단선적이고 이분법(二分法)적 해석이라고 전제하고 불교사의 여러 장면이 보여준 다양성을 고려하고 수용해야 한다는 것이다. 후자의 결론은 이해의 폭을 넓히자는 것이다.

근대불교사 인식의 기초는 ‘사실(事實)여부’다. 친일과 항일은 인식의 문제가 아니다. 그냥 역사적 사실이다. 요즈음 교계 일부에서는 “민족불교를 운운할 시점은 이미 지나갔다”고들 한다. 민족불교를 강조하는 것은 국수주의적이고 편협한 구시대의 전유물쯤으로 생각하고 있는 것이다. 그러나 민족불교는 한국불교 고유의 정체성과 독자성이다. 지금도 한국문화의 우수성을 거론할 때 불교를 빼놓을 수 없다. 그러므로 민족불교의 강조는 한국문화의 특수성인 것이다. 시간을 초월해서 인식되어야 할 근본적인 문제인 것이다.

근현대불교사가 지닌 다양성은 그 이후의 인식의 문제다. 이 다양성은 향후 어떤 색채로 변할지 모를 일이다. 우리는 아직 친일과 항일에 대한 정연한 규정이나 해석조차도 엇갈리고 있는 상황이지 않은가. 이미 친일인명사전에 등재여부를 놓고 한동안 굿판을 벌린 것을 보지 않았는가.

근대불교사에서 항일과 친일의 문제뿐만 아니라 한국불교의 정체성을 강하게 드러낸 사건이 조동종 맹약에 반대하여 강한 거부반응을 일으킨 임제종운동(臨濟宗運動)이었다.

맹약은 단순히 한일 간의 특정종파가 친선을 도모하고 우의를 돈독히 한 것과는 거리가 먼 것이었다. 원종(圓宗)이 근대불교 최초의 교단이었고, 불교발전을 위해 한국 불교의 본산으로 각황사(覺皇寺)를 창건하고, 명진학교를 불교사범학교로 승격 개편하는 등 불교쇄신과 발전을 위해 진력한 것은 사실이다. 그러나 조선총독부의 인가를 받기 위해 일본 조동종의 고문을 위촉하고, 조동종의 한국 포교에 편리를 도모할 것을 체결하였다. 더 가관인 것은 “조동종무원이 필요하여 조선에 포교사를 파견할 때는 조동종무원이 지정하는 사찰을 숙소로 정하여 포교 및 교육에 종사케 할 것”을 명문화 한 것이다.

합방된 직후고, 그 이전부터 일본의 야욕이 적나라하게 드러난 시점에서 이 맹약은 동등한 것이 아니었다. 설령 맹약 체결이 “쌍방의 뜻이 맞지 않으면 폐지, 변경 혹은 개정할 수 있다”고 명시했지만, 본질을 아는 사람이라면 그것이 부질없는 헛짓이라는 것을 알 수 있다. 이미 맹약은 전시효과에 불과한 것이 아니었을까.

반대의 물결이 일어났는데, 실상은 다 같은 선종(禪宗)이지만, 조동(曹洞)의 계열은 다른 파이고, 임제(臨濟)는 자기 집안이라고 하는데서 일어난 반감에서 빚어진 것이고, 종지의 역사가 분명하지 않아 당파 사이에 암투가 연이어 일어난 것이다.

동시대 인물 이능화(李能和)가 〈조선불교통사(朝鮮佛敎通史)〉에서 서술한 임제종 운동의 배경이다. 한국불교의 종지·종통이 엄연히 임제종(臨濟宗)에 연원(淵源)을 두고 있건만 일본 조동종에 송두리째 개종시키고, 한국 불교를 일본에 헐값으로 팔려는 것을 눈뜨고 볼 수 없었던 것이다.

지나간 과거에 지나지 않지만, 한 때는 찬란한 문화민족으로서 문화와 문명을 야만인에게 전해주어 인간으로서의 삶을 살게 해주었던 향수를 지닌 나라아닌가. 더욱이 부처의 골수를 제대로 훔쳐 오랜 기간 동안 큰 도적들이 부처의 뺨을 후려칠 정도의 대장부 기상을 유감없이 드러냈던 생불(生佛)과 조사(祖師)의 나라가 아니었던가. 하기야 당시 종명(宗名)을 일본 종단의 이름을 빌려 아무 거리낌 없이 사용한 것을 보면 일본 세력을 빌리고 힘을 믿었다고 하지 않을 수 없다. 고유의 종지나 종통쯤은 신경 쓸 겨를이 없었을 것이다.

그러나 한용운이 1931년 임제종에 대해 술회한 부분에 의하면 “조선불교의 부흥을 도모할 때 원종(圓宗)의 맹약을 파괴하기 위해서는 다른 종단을 별도로 세워야 원종을 자멸케 함이 첩경이라는 견지에서 조선 고유의 임제종을 창립하였다”고 하였다. 박한영 역시 “조선불교의 연원이 임제종에서 시작되었기 때문에 조동종과 연합할 수 없다”는 입장을 피력하기도 하였다.

진진응(陳震應)·박한영(朴漢英)·한용운(韓龍雲) 등이 주축이 되어 1910년 10월 5일, 광주 증심사(證心寺)에서 회의를 열기로 했지만, 사람이 적어 열리지 못했고, 그 이듬해인 1911년 1월 15일 순천 송광사(松廣寺)에서 총회를 열고 송광사에 임제종 임시종무원을 설치하기로 결의하였다. 당시 김경운(金擎雲)을 관장(管長)에 임명했지만, 연로한 탓에 한용운이 권한을 대리하였다.

1912년 하동 쌍계사에서 제2총회를 개최할 때는 임제종의 종지를 널리 드날릴 것을 결의하고, 한용운·김학산·장기림·김종래·임만성을 선출하여 범어사가 임제종에 들어오도록 권유하였다. 범어사에서는 처음에는 가입권유를 따르려하지 않았지만, 임제종 임시종무원을 범어사로 옮길 것을 약속한 다음에야 그 요청을 받아들였다. 이후 임제종은 동래·초량·대구·경성 등 4개 지역에 포교당을 설치하고, 임제종을 그 칭호로 삼았다. 이른바 남당(南黨, 임제종)과 북당(北黨, 원종)의 갈등과 충돌이 시작된 것이다.

그러나 1911년 6월 3일 사찰령(제령 제7호) 7월 8일 사찰령 시행규칙(총독부령 제84호)을 연이어 반포하여 양측의 싸움은 찻잔 속의 태풍으로 전락해버렸다. 사찰령이 반포되면서 30본사 또한 이미 법으로 정해졌고, 30명의 주지가 차례로 승인을 받았기 때문에 마땅히 사법(寺法)을 제정하는 일에 봉착한 것이다. 조선총독부가 원종을 인가해주지 않은 이유가 여기에 있었다. 한국불교의 대표 종단을 인정해주면 그들이 직접 관할하려는 정책에 차질을 줄 우려가 있기 때문이었다.

사찰령 반포 이후 종지의 칭호를 한가지로 통일하는 일이 주지총회에서 하나의 큰 문제가 되었다. 이것은 조선총독부에서도 관심의 대상이 되었다. 한국불교가 지닌 정체성의 싹을 원천적으로 잘라버려야 했기 때문이다. 남당은 오성월(吳惺月)을 중심으로 임제종의 종지에 대한 의견을 제출한 반면, 북당에서는 종지선정을 선점하기 위해 총독부의 의도를 간파하고자 하였다.

총독부가 내린 결론은 조선시대 〈경국대전(經國大典)〉체제에 기초한 선교양종(禪敎兩宗)이었다. 이른바 ‘조선승니의 법계품승(稟承)예일반(例一斑)’ 속에는 ‘승니의 성립’, ‘승니의 입신’, ‘승니시험의 제도’, ‘법계승진의 규제’, ‘법계의 명칭’ 등을 규정한 것이다. 총독부의 이 조치로 원종과 임제종은 간판을 내려야 했다.

명목상으로는 역사적 사실에 기초하고 있지만, 한국불교가 지닌 생명력을 근본적으로 끊어버린 것이었다. 결국 이회광을 중심으로 한 북당은 원종도 포기하고 임제종도 필요로 하지 않게 되었으므로 ‘선교양종(禪敎兩宗)을 사법으로 제정하게 되었다. 그들에게 살아남는 일이 종지에 우선하는 급선무였기 때문이다.

1912년 6월 ’조선선교양종 각 본산주지회의원‘이라는 간판은 사찰령을 반영하고 종지가 사라져버린 왜색불교의 상징이 되었다.

그러나 임제종에서는 범어사에 임제종 종무원의 간판을 걸고 활동이 지속되었다. 1912년 4월까지만 해도 서울 대사동(大寺洞)에 ‘조선임제종 중앙포교당’을 개설하였다. 훗날 선학원의 설립이념을 제시한, 당시 임제종의 관장대리인 한용운이 한국불교(임제종)의 독립의지를 세계에 알리고 싶은 포부가 반영된 곳이기도 하다. 한용운은 이 일로 경성 지방법원 검사국으로 압송되었다.

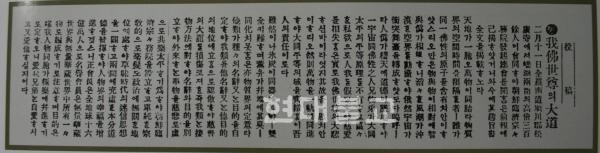

조선 사찰의 종지 칭호는 수백 년 전 종문(宗門)의 제도를 개혁할 때 선교양종으로 정하고 그 이래로 다른 움직임이나 증감이 없었습니다. 근래에 귀하의 관내 사찰에서 제출한 공문서류에 ‘조선임제종(朝鮮臨濟宗)’이라 기재하여 사찰의 명호(名號)에 드러난 곳이 왕왕 있습니다. 위와 같이 각자 마음대로 종지 칭호를 세운다면 이로 인하여 일반승려의 귀향상(歸向上)에 의혹을 낳거나 이로 인하여 종지가 같고 다르다고 분쟁을 일으키게 됩니다.

1912년 6월 26일 조선총독부 내무부장관이 경상남도 지사에게 내린 통첩문(관 통첩 229호)의 일부분이다. 조선불교계는 더 이상 임제종을 내걸어서는 않된다는 통첩이기도 하다. 관권을 동원하여 임제종의 활동을 제지한 것이다. 결국 임제종 종무원 간판은 범어사에서 내려졌다. 그러나 임제종운동의 명맥은 사라지지 않았다. 1921년 선학원의 설립 당시 임제종운동에 참여했던 인물들이 다시 등장한다.