어르신공양, 그 불순한 의도

이 글을 보는 주된 독자가 스님들일 거니까 솔직히 말한다. 내가 무료급식을 처음 시작할 때 순수한 뜻만 있었던 것은 아니었다. 뭔가 순수하지 못한 의도도 있었다는 얘기다.

내가 이 절에 부임하고 나서 두 달 후에 취임식을 했다. 도반들과 타지에서 인연맺은 불자들이 축하해 주기 위해 절을 찾아왔다. 그들이 이 부근에 와서 우리 동네 주민들에게 절의 위치를 물었지만 절을 코앞에 두고도 보성선원을 모르더라는 것이었다. 뜻밖이었다. 요즘 사람들이 남의 일에 무관심하다는 거야 익히 알고 있었지만, 그렇다고 하더라도 너무했다. 물론 창건주 스님이 워낙 조용하게 평생을 사셔서 그렇다고 하더라도 이 정도인 줄은 상상도 못했다.

취임식을 치른 나는 어떻게 하면 우리절을 알릴까 하는 문제로 깊은 고민에 빠졌다. ‘신문에 간지를 넣어 뿌려?’, ‘현수막으로 온 동네에 도배를 해?’, ‘간판을 대문짝만하게 만들어?’ 이도 저도 안 된다는 결론에 이르렀다. 신문에 간지를 넣어서 뿌리는 방법은 너무 천박하게 보일 수 있었고, 현수막을 내걸어봤자 며칠 가지 못할 뿐 아니라 자칫하면 벌금을 맞을 수도 있었다. 간판을 큼직하게 하는 건 너무 속된 냄새가 난다는 생각이 들었다. 그래서 내린 결론이 좋은 소문이 나게 하는 것이었다.

소문이라는 게 그렇다. 그게 누군가의 의도에 따라 나고 나지 않고 하는 게 아니었다. 좋은 소문이든, 나쁜 소문이든 소문은 저절로 난다. 그렇다면 결론은 뻔했다. ‘좋은 일을 하면 좋은 소문이 나고, 나쁜 일을 하면 나쁜 소문이 난다.’ 그러면 어떤 일이 좋은 일인가? 자신에게 이로운 일, 득 되는 일이 좋은 일이다. 이 세상에서 가장 좋은 사람이 누군가. 자신에게 잘 해주는 사람 아닌가. 그래서 어르신들을 대상으로 한 무료급식을 시작하게 되었다.

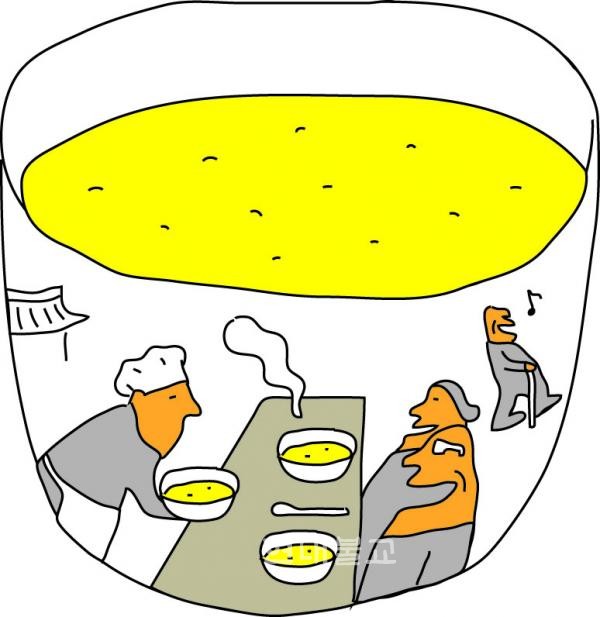

혼자 해도 되는 일 같았으면 자주 했겠지만, 많은 신도들의 힘을 빌려야만 가능한 일이었기 때문에 처음엔 한 달에 한 번만 공양했다. 법회 때 신도들에게 공지했고 신도 대표가 경로당을 일일이 찾아다니며 어르신들께 말씀드리고 게시판에 홍보물을 부착했다. 처음엔 몇 분 안 오시더니 소문이 나면서 어르신들의 숫자가 점차 늘어났다.

한동안은 산채비빔밥만 했다. 산채비빔밥이라 하니까 고상해 보이지만 쉽게 말하면 풀만 드렸다는 거다. 가끔 하는 공양이니까 같은 음식을 드려도 문제는 없었다. 그렇지만 상대방이 어떻게 생각하는지 물어봐야 할 것 아닌가? 어르신들에게 어떠냐고 물어봤더니 어떤 분이 이렇게 말씀하셨다.

“그러면 뭘 해드릴까요?”

“다른 데 가면 쌀밥에 고깃국을 주던데, 여긴 안 되겠죠? 절이니까.”

‘쌀밥에 고깃국’은 굶주림을 경험한 노년 세대의 소망 아니던가. 고깃국 끓이는 문제로 신도님들과 상의했다. 찬성도 있었지만 반대가 많았다. 반대하는 분들은 말했다. “나야 괜찮지만 신심 깊은 노보살들이 용납하지 않을 겁니다.”

반대하는 사람들은 자기가 반대한다고 하지 않고 꼭 남 핑계를 댄다. 그래서 절충안이 도출됐다. 소고기를 볶아서 한 숟가락씩 얹어드리는 것으로.

첫 공양 이래 근 5년이라는 세월이 지났다. 지금은 한 달에 세 번 어르신들께 공양을 대접한다. 형편에 따라 소고기국이나 돼지감자탕도 끓이고, 곰탕, 육개장, 선지국, 삼계탕도 끓인다. 지금은 반대하지 않느냐고? 난 모른다. 내 앞에서는 어느 누구도 반대하지 않는다. 반대해 봐야 소용이 전혀 없다는 걸 지난 5년간 충분히 학습했기 때문일 것이다.